di Susanna Garavaglia (Dol’s Magazine, 16 maggio 2017)

– Emma Treves, ex redattrice di moda di Vogue ha scritto “Non adesso”, un romanzo autobiografico che riscatta senza rancore le sue ferite di moglie abbandonata dopo i sessanta anni da un marito che ha scelto una donna più giovane.

Un nuovo incontro con la “eccellenza” del Femminile, dopo quelli con Enrica Bonaccorti, Laura Gessner, MariaRosaria Omaggio, Giulietta Bandiera, Marta Morotti e Francesca Lolli.

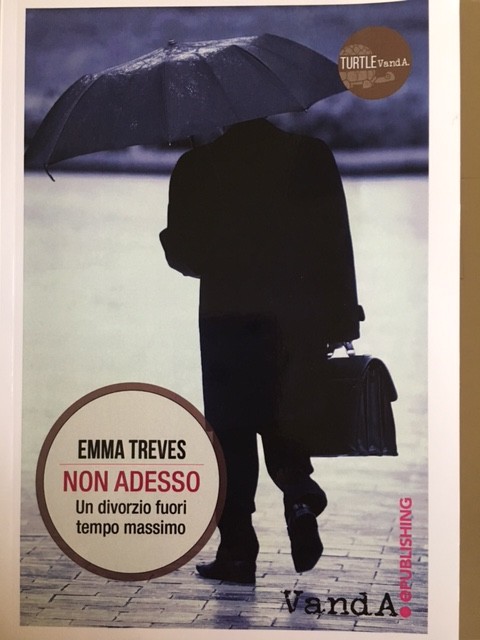

Questa volta ho individuato l’eccellenza in Emma Treves, ex redattrice di moda di Vogue che ha scritto “Non adesso”, un romanzo autobiografico che riscatta senza rancore le sue ferite di moglie abbandonata dopo i sessanta anni da un marito che ha scelto una donna più giovane.

Ci sono ingredienti che aiutano ad affrontare i momenti difficili in occasione di crescita e di trasformazione: tra questi l’ironia e la leggerezza, quando si impastano con una folle saggezza o, forse, con una saggia follia. Ingredienti che non è semplice individuare al primo colpo d’occhio perché non vivono nell’apparenza, non si appiccicano alla personalità ma sono ben radicati nell’essenza e, in profondità, crescono, germogliano, fioriscono.

Incontro Emma Treves, sorridente e raffinata oversixty milanese, per molti anni redattrice di moda per Vogue, che ha inoltre collaborato per le collezioni di borse di Trussardi e a lungo con la stilista Castellini. Mi piace molto parlare con lei, si muove nella vita con ironia, leggerezza, saggezza e follia, espressioni di una Energia del Femminile intrisa di ascolto, accoglienza e accudimento non solo verso gli altri ma soprattutto verso se stessa. Ha saputo infatti salvarsi svestendosi della anima ferita e appoggiandola in un posto dove tutti potessero vederla, asciugarla, metterla al riparo e imparare da lei a mettere in salvo la propria. Emma Treves l’ha fatto raccontando in un libro autobiografico intitolato “Non adesso”, la dolorosa vicenda del suo matrimonio terminato quando suo marito, dopo trenta anni di vita insieme, avendone lui sessantaquattro e lei sessanta, l’ha abbandonata da un momento all’altro per una donna più giovane. Il trauma maggiore e la spinta a scrivere il libro è stata la nascita di un bebè al maturo marito.

Un libro che dovrebbero leggere tutte le donne con una relazione in crisi e tutte le giovani che intendono condividere la vita con uomo. E anche gli uomini perché, spesso ancorati ai loro tempi adolescenziali, forse non hanno sempre chiaro il sentire delle donne che vivono loro accanto. La Treves ci ricorda che ci sono momenti in cui siamo costretti ad aprire gli occhi e quello che fino a quel momento credevamo di avere visto, di colpo ci appare in uno dei suoi possibili inaspettati risvolti.

E quando tutto il mondo le è crollato addosso lei ha scelto di non richiudere gli occhi ma di fermarsi a guardare per poi rivedere tutta la sua vita e ricominciare con un nuovo bagaglio di esperienze e nuove verità. E di mettere la sua storia a disposizione di tutti.

Una donna coraggiosa e per questo eccellente, effettivamente una Donna con la D maiuscola.

– Sei stata redattrice di moda a Vogue, una delle riviste più prestigiose del mondo della moda. Poi, a un certo punto, hai deciso di mollare tutto. Partiamo da qui, così poi cerchiamo di capire tutto il resto..

– L’errore più grande della vita l’ho fatto appunto quando ho lasciato il lavoro. E che lavoro! Mi ero appena laureata, negli anni settanta e subito fui assunta come redattrice di moda per Vogue, realizzando il mio sogno. Si può desiderare di più? Ricevere uno stipendio per lavorare coi più famosi fotografi del mondo, raggiungere in business class le location più prestigiose e abbinare vestiti con accessori alla moda per vestire le modelle più belle e pagate…ma se non stai bene, anche un mestiere così ambito può diventare un incubo.

– Perché, cosa era successo?

– Dopo una quindicina di anni a Vogue, improvvisi attacchi di panico mi spinsero a mollare quel mondo magico, sicura che sarei morta se avessi continuato con una vita tanto movimentata e piena di responsabilità. Fui io stessa a fabbricarmi una diagnosi di stress (o forse un’ infelicità non riconosciuta?). Rimasi a casa, certa che non solo il mio fisico,ma anche il mio matrimonio ne avrebbe giovato. Invece mi impigrii sempre di più e, non trovando di meglio da fare, iniziai a notare un’infinità di cose che mi infastidivano nei comportamenti di mio marito. Mi salì un pericoloso senso di disistima. Lo criticavo di continuo, mentre lui evidentemente preso in un circolo vizioso si allontanava sempre di più. Iniziai a pensare che il nostro rapporto fosse alla fine. La verità è che volevamo reciprocamente essere amati e accettati e invece abbiamo passato anni vivacchiando in malo modo senza capire cosa stava succedendo. A volte penso che sarebbe bastata una carezza…ci si dimentica che l’affettività è la base di un matrimonio riuscito, più della sessualità. Tutto il resto è scritto nel libro.

– Perché, infatti, tu hai scritto un libro, intitolato  “Non adesso”, che racconta il dopo-Vogue e la fine del tuo matrimonio…

“Non adesso”, che racconta il dopo-Vogue e la fine del tuo matrimonio…

– Sì, in realtà l nostro rapporto era entrato in crisi già da molti anni: si era interrotto quel linguaggio della comunicazione fatto di parole, gesti affettuosi, sguardi complici che è il perno su cui ruota la serenità di una coppia. Erano rimasti silenzi e incomprensioni che io mi rifiutavo cocciutamente di analizzare. Mi pareva che quello fosse ormai lo status quo e che l’amore potesse avere anche una controfaccia di frustrazione. Non riuscivo a comprendere la tempesta emotiva che certi miei rifiuti e reazioni provocavano in lui.

– Fino a che lui ti ha lasciato per un’altra donna…qual è stata la tua prima reazione?

– La mia prima reazione all’abbandono fu un’iperattività che proprio non si addiceva alla mia cronica pigrizia. Mi iscrissi a yoga, pilates già lo facevo e ne aumentai le ore, andai in sinagoga ad ascoltare le colte lezione del rabbino e al centro buddista a sentire conferenze, due volte a settimana avevo lezione di bridge, io che mai avevo preso in mano carte in vita mia. Pranzavo al bar ogni giorno con un’amica diversa su cui riversavo le mie pene. La sera cinema, concerti, inaugurazioni, qualsiasi cosa pur di uscire e distrarre il cervello da visioni e paragoni che mi torturavano. Ho fatto anche un corso di volontariato e mi sono data da fare in ospedale per un paio di anni. Cercavo di distrarre i pazienti dal dolore fisico o spirituale. Ascoltandoli davo aiuto, avendone bisogno io stessa. Fu una buona terapia, finchè di vedere altra sofferenza ne ebbi abbastanza.

– Come ti è nata l’idea di trasformare la tua ferita in un romanzo?

– Non ho mai pensato di scrivere un romanzo autobiografico, in pratica la mia sofferenza raccontata con qualche licenza poetica. Ma quando mio marito, avanti con gli anni, se ne è andato e dopo poco gli è nato un figlio, l’incredulità fu tale e il dolore tanto forte che non riuscivo più a dormire. Passavo le infinite ore buie nella mia maniacale ostinazione ad immaginare demoni e a fabbricare pensieri torturanti, finché qualcuno mi disse di provare a metter giù quello che mi passava per la testa nelle notti insonni…scrissi quasi 500 pagine in due anni. Sul Mac, su foglietti, su un quadernino che tenevo vicino al letto. Poi, un giorno, vincendo le mie timidezze, presi coraggio, raccolsi tutto sul computer, lo stampai e feci leggere il mio corposo sfogo a una volonterosa amica giornalista. Mi disse che si era divertita. “Ma come? Non hai pianto?” le risposi seccata. Il fatto è che non mi ero neppure resa conto che il mio dolore si era andato stemperando in humour. Anche in humour, diciamo, perché il mio male era comunque ben chiaro a chi leggeva!

– Ironia e humor sono ingredienti non solo del tuo romanzo ma, in generale, della tua vita..

– Sì, lo sono. Ho avuto l’ enorme privilegio di crescere in ambiente pieno di ironia, arte che non si impara strada facendo, ma si eredita. Senza lo humour che ho respirato fin da bambina e quell’imprinting di leggerezza, non credo sarei sopravvissuta agli accadimenti della mia vita. I miei genitori erano giovanissimi e li ricordo sempre di buon umore, mio fratello un gran battutaro, tanto che a volte, quando eravamo a tavola, si doveva smettere di mangiare perché ci si strozzava dal ridere.

– Ma, pur se dotata di humor, avrai avuto incertezze riguardo alla tua privacy, mentre scrivevi il libro ma, soprattutto, quando lo hai pubblicato? Tu non eri proprio una sconosciuta e soprattutto lui era un personaggio molto in vista.

– Più persone mi spinsero a pubblicare le mie pagine. Non è che ci pensai tanto su, ma intanto cominciai in un’ opera di pulizia a cancellare tutto quanto fosse troppo intimo o astioso o potesse ferire il mio ex e la sua nuova famiglia, pur lasciando qualche sfottò dei miei e qualche pensierino puntuto sulla mia giovanissima rivale. A quel punto rimasero circa 250 pagine delle 500 iniziali e, rileggendo, mi parve di aver messo insieme una storia dolorosamente leggera che, oltre a poter interessare ad una quantità di donne nella mia situazione, poteva essere un sano dignitoso modo per dire un definitivo addio al mio marito fuggitivo. Il libro, che intitolai NON ADESSO, uscì nel 2014 con VANDA.epublishing, edizioni online scelte da una famosa agente letteraria. Non ci potevo credere: ero una scrittrice. Il mio ego, ridotto a brandelli, cominciava a riposizionarsi al suo posto. Grazie anche alle buone recensioni sul Corriere, su Repubblica e altri giornali, grazie al tam tam di amiche giornaliste, il libro andò benissimo e anche oggi, dopo tre anni, continua vendere (miracoli dell’ebook).

– C’è stato qualcuno contrario a questa tua iniziativa di mettere in pubblico la tua vicenda familiare? Il tuo ex marito e tuo figlio come hanno reagito?

– C’è stato qualcuno contrario a questa tua iniziativa di mettere in pubblico la tua vicenda familiare? Il tuo ex marito e tuo figlio come hanno reagito?

– Tanto mio figlio fu entusiasta del mio successo e si complimentò per la leggerezza con cui avevo trattato i nostri complessi rapporti famigliari, tanto mio marito si inviperì, reazione da me imprevista. Non ci sentivamo da quando mi aveva annunciato la nascita del bebè, ma quando lesse le recensioni sui giornali (il libro si rifiutava di leggerlo) mi mandò una mail di fuoco. Mi dissero pure che la sua anima gemella aveva consultato un avvocato per farmi causa ma che il professionista non ne aveva trovato motivo, anzi. Un annetto dopo, il mio ormai ex raccontò ad un’amica che aveva finalmente trovato il coraggio di leggere e che aveva pianto molto ma riso ancor di più. E questa fu la mia grande vittoria.

– Nel tuo romanzo dici che riesci quasi ad assolvere tuo marito..in che senso?

– Pensare che si fosse commosso mi fece tornare un vago senso di tenerezza per l’uomo che aveva condiviso la sua vita con la mia per trent’anni. Cercai di convincere il mio cuore ad odiare il fedifrago, ma non ha mai funzionato. Ancora una volta mi sentii di assolverlo nonostante tutto, come avevo scritto. Lo assolvo ancora oggi perché il nostro rapporto era entrato in crisi già da molti anni: si era interrotto quel linguaggio della comunicazione fatto di parole, gesti affettuosi, sguardi complici che è il perno su cui ruota la serenità di una coppia. Erano rimasti silenzi e incomprensioni che io mi rifiutavo cocciutamente di analizzare. Mi pareva che quello fosse ormai lo status quo e che l’amore potesse avere anche una controfaccia di frustrazione. Non riuscivo a comprendere la tempesta emotiva che certi miei rifiuti e reazioni provocavano in lui. Mi diceva che non possedevo intelligenza emotiva, e ora mi fa male pensare che avesse ragione-

– E per questo lo assolvi, perché aveva ragione?

– Lo assolvo perché comprendo che, se in un momento di crisi profonda, si presenta ad un uomo in età una giovane bionda che corrisponde ai canoni di donna perfetta e gli si offre come compagna ideale, è difficile che non acchiappi al volo l’occasione di dare una svolta coraggiosa alla propria imperfetta vita e partire per un sogno con nuovi progetti. Lo assolvo perché, nonostante fosse un marito molto molto difficile, lui si è sforzato di capire cosa ci stava succedendo. Io non abbastanza. Lo assolvo perché ha avuto un coraggio da leone.

– Non è comune, quando un marito se ne va con un’altra donna, assumersene la responsabilità come stai facendo tu…e chiamare “coraggio” la sua fuga..

– Ora, passati tanti anni e dopo tanto lavoro su me stessa, posso affermare che uno dei motivi per cui ho avuto il coraggio di pubblicare è stato per dimostrare a mio marito che pure io ero capace di fare una cosa straordinaria e coraggiosa come aveva fatto lui, diventando padre a sessantaquattro anni. Certo ho scritto anche per riuscire a sopravvivere, ed è stato una specie di gioco di prestigio che ha funzionato alla grande forse perché mi sono assunta gran parte della responsabilità di quanto è successo, cosa necessaria per poter andare oltre.

– E oggi come stai?”

– Non ci si riprende mai del tutto da botte di questo genere, ma si impara a gestire le emozioni, a fare buon uso del famoso humour salvatore e a restare positivi. La vita va come vuole andare ed ho imparato in questi anni( ma con che fatica!) a sorridere agli accadimenti, perché, se non altro, sono proprio diventata un po’ zen, saggia come una santona, come un rabbino, un prete, un imam, un guru, uno psicologo ma di quelli bravi. Ho imparato a lasciar andare, mi sono accorta di non poter afferrare ciò che non c’è. Ho imparato che non si guarisce da ciò che ci manca. Ci si adatta e basta.

– Come vivi i tuoi rapporti con le persone che ti stanno a cuore?

– Come vivi i tuoi rapporti con le persone che ti stanno a cuore?

– Sono anaffettiva nel senso che faccio fatica a mostrare i miei sentimenti, ma sono iper-sentimentale e super-affettuosa al mio interno. Spero traspaia in qualche modo. Probabilmente è un’eredità paterna che non ho saputo combattere, anche soffrendone molto, consapevole di quanto mi abbia bloccata nei rapporti umani. Mi dicono (soprattutto ora) che sono una buona ascoltatrice, accogliente e accudente. Mi da gioia poter essere di aiuto, anche se non richiesta.

– Hai trovato solidarietà tra le donne?

– Buona parte del libro è dedicata alle donne, alle mie due preziose amiche storiche e all’ esercito di quelle nuove, alla scoperta di un universo femminile di cui non potrei più fare a meno, così come dell’ascolto disinteressato, del supporto reciproco, della certezza che di la dal filo c’è qualcuno che tiene a te. Mi sono aggrappata al mondo femminile anche perché di uomini non ne ho più visti.

– Come è ora il tuo rapporto con gli uomini?

– I maschi (qualche corteggiatore ce l’avrei pure ) ora mi mettono a disagio, come quando ero adolescente e temevo di non sapermi comportare correttamente, di illuderli o deluderli. Provo, ormai sessantottenne, sensazioni di insicurezze antiche. Buffo. Ora sto bene così: chiusa in una sorta di vedovanza, ma con l’amore assoluto del mio bambino-uomo, con l’affetto e la presenza delle mie amiche, con la mia mamma, incredibile moderna donna di novantacinque, che non si limita a guardarmi negli occhi quando parlo. Lei mi vede, mi scruta. Lei sa chi sono, lei mi scopre e la sua ironia spiazzante mi aiuta ad alleggerire il peso di quello che devo affrontare. Sono una figlia accudente, ma ancora ben accudita.

– Cosa vuoi dire alle donne tue coetanee che sono in crisi con il loro compagno?

– Nella mia novella saggezza, mi ritrovo spesso a dare consigli alle mogli in crisi ed è incredibile come io sia diventata il punto di riferimento di signore inquiete che mi interpellano senza neppure conoscermi. Mi pare di insegnare “prevenzione” come si fa coi cancri. Perché adesso conosco il know how, so come si fa.

Per le coppie ageè: non fate gli errori che ho fatto io, non credete che i giochi siano fatti e non ci sia più nulla da fare, che non si possa recuperare la complicità perduta. La terapia di coppia, che io ho ostinatamente rifiutato, aiuta. Fatevi aiutare, siate aperti ai cambiamenti. Per poterlo fare a volte servono degli scossoni perché spesso il meglio di noi va tirato su dal fondo in cui si è depositato negli anni, ma c’è. La sotto c è qualcosa di buono: se nelle movenze, nelle parole, nei gesti di vostro marito trovate un qualcosa che vi commuove un po’, sappiate che quello è amore, anche se forse di questa parolina magica si è perso il significato.

– E a quelle più giovani?

– Per le giovani spose: non lasciate mai il lavoro! Il lavoro è la vostra identità, voi siete quello che fate, qualsiasi cosa sia, non solo quello che siete. Il lavoro, l’obbligo di uscire, vestirvi bene, farvi belle, confrontarvi coi colleghi, produrre, vi salverà dai momenti bui che prima o poi arrivano. Sarete mogli migliori se avrete cose interessanti da raccontare ai vostri mariti (sempre che vi ascoltino) e madri eccellenti se potrete pagarvi una tata che vi dia i turni nella cura dei bebè. Tenete duro, non mollate!

– Il tuo romanzo termina con un’ immagine finale molto particolare per te: riesci finalmente a superare i tuoi attacchi di panico e a viaggiare in aereo. Questa esperienza è anche simbolicamente l’espressione di una ritrovata libertà?

– Sì, dopo qualche anno sono riuscita a vincere la paura di volare: il libro termina con il mio ritorno da New York e l’immagine di mio figlio che mi accoglie all’aeroporto. Il messaggio che ho voluto dare era per il mio ragazzone, ormai uomo, che tanto aveva sofferto insieme a me e tanto si angosciava vedendomi fragile e spaventata. Gli ho voluto dire che non avevo più bisogno di lui, che era libero perché io stavo finalmente bene e mi sentivo forte e sicura al punto che se lui avesse dovuto andarsene da Milano per lavoro, ero solo felice e sarei andata a trovarlo senza fatica, ora che prendevo aerei come niente fosse. Volevo non sentisse sul collo il peso di una madre anziana, insomma. Ora mi sono data una calmata, le giornate trascorrono serene senza troppi impegni se non occuparmi del quotidiano e delle cose di famiglia. Sono tornata ad essere me stessa, ma molto differente da quella che ero nella vita del prima. La terapia del tempo cura tutte le ferite, come si dice, certo che quelle ricevute in età avanzata fanno più fatica a rimarginare.

Ma ce l’ho fatta.

– Altri libri in progetto?

– Pubblicare NON ADESSO è stata una meravigliosa salvifica avventura, ma ne ho pagato costi emozionali altissimi. Ne è valsa la pena. Continuo a scrivere racconti autobiografici (solo quello so fare, non avendo fantasia) ma li tengo per me. Non sono una scrittrice, sono solo una donna che è riuscita a sopravvivere con la scrittura, magica terapia.

Grazie Emma, la tua testimonianza è preziosissima per tutte le donne che temono di non farcela. Spero che tu riesca a renderti conto della tua “eccellenza”!