Deborah Ardilli e Federico Zappino (Operaviva Magazine, 14 febbraio 2019)

– Una conversazione sul femminismo radicale

Questa conversazione prende spunto dalla pubblicazione del libro Manifesti femministi. Il femminismo radicale attraverso i suoi i suoi scritti programmatici (VandA, 2018), a cura di Deborah Ardilli

Federico Zappino: Qualche tempo fa, ma in realtà accade periodicamente, venni sollecitato a replicare alle affermazioni, giudicate omofobiche e transfobiche, di alcune femministe che si definivano «radicali». Affermazioni che, come immagini, vertono attorno a questioni conflittuali come la gestazione per altri, il sex work o il transgenderismo. Ora, al di là del contenuto specifico di queste affermazioni, su cui non mi sembra utile soffermarsi, o almeno non nei termini in cui vengono correntemente formulate (e nemmeno, purtroppo, in quelli che solitamente caratterizzano le risposte di parte opposta), a colpirmi di quell’intervista fu che ben prima di articolare una risposta, mi ritrovai affannosamente a spiegare, o a provarci, che l’appropriazione dell’aggettivo «radicale», da parte di quelle esponenti del femminismo, occultasse in realtà un «differenzialismo», o un «essenzialismo». E non era solo una questione di parole. Era una questione storica, e politica. Com’era accaduto che il femminismo radicale – quello cioè in cui qualunque minoranza di genere e sessuale dovrebbe trovare importanti spunti teorici a sostegno della propria lotta, dal momento che il suo obiettivo consiste nella sovversione del sistema sociale etero-patriarcale – fosse finito per coincidere, nella vulgata, con il femminismo differenzialista, o essenzialista? Al di là del fatto che la presa di distanza dall’essenzialismo, attorno a cui convergono i gender studies accademici, non costituisca di per sé nulla di automaticamente promettente, mi sembra in ogni caso che l’opportuna pubblicazione di Manifesti femministi, a tua cura, consenta di appianare questo equivoco, tanto per iniziare. Mi sembra che questo disagio sia vissuto come tale da quant* ritengono impellente mettersi sulle tracce delle inestimabili risorse che storicamente hanno consentito loro di pensare, oggi, la necessità di «un più ampio movimento politico che miri ad abolire il sistema eterosessuale», come scrisse Louise Turcotte a commento dell’opera di Monique Wittig.

Deborah Ardilli: Quando l’editrice mi ha proposto di curare un’antologia di manifesti della «seconda ondata» femminista, ho pensato che valesse la pena cogliere l’occasione per provare a mettere in discussione una rappresentazione del femminismo radicale che, ancora troppo spesso, rasenta la caricatura. Servirebbe forse un rimando ad altri volumi per raccontare in maniera dettagliata in che modo quella rappresentazione si sia insediata nel senso comune, dando luogo all’equivoco che hai appena richiamato. Qui mi limito a segnalare che, a partire dagli ultimi due decenni del Novecento, quando da più parti si annunciava la transizione verso costellazioni post-patriarcali, sono stati versati fiumi di inchiostro per dipingere la «seconda ondata» del femminismo come un blocco omogeneo, compattamente attestato su posizioni «essenzialiste» – il peggior insulto che il gergo accademico possa concepire.

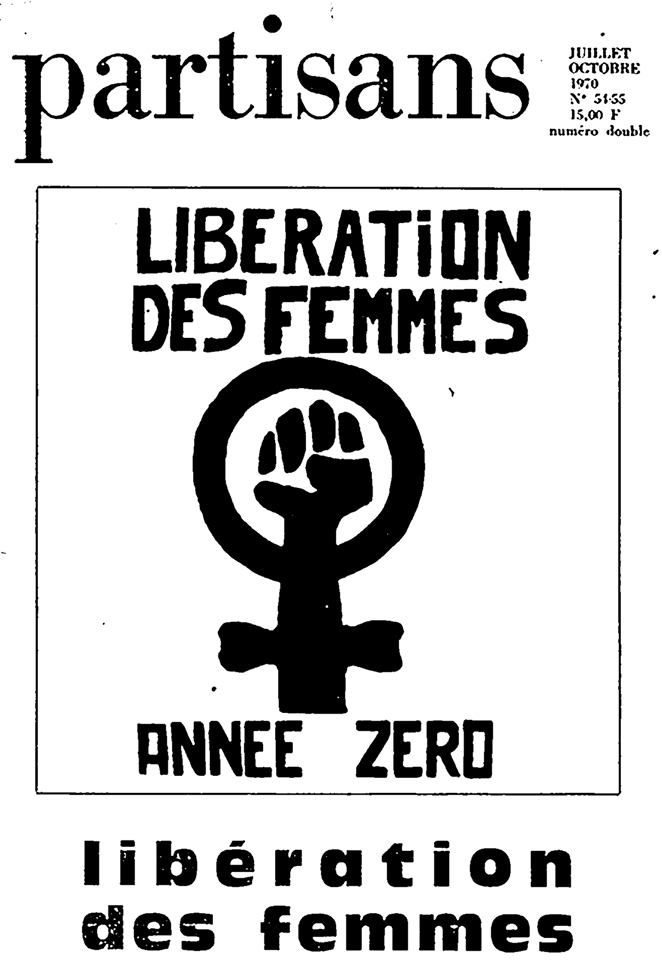

Stando alla vulgata, il femminismo di quegli anni costituirebbe lo stadio primitivo di una ricerca che, con l’avanzare del tempo, sarebbe progredita in direzione di una maggiore complessità teorica e di uno sguardo più scaltrito sulle questioni di genere. In nome della complessità, pareva finalmente possibile scrollarsi di dosso la zavorra ideologica con cui le femministe radicali avevano sovraccaricato pratiche e discorsi. Ora, è chiaro che se si parte dal presupposto che la «seconda ondata» rappresenti uno stadio infantile del femminismo da cui occorre congedarsi senza indugi, molte cose sono destinate a passare inosservate. Non ultimo il fatto che, all’epoca, femminismo radicale e pensiero della differenza sessuale costituivano tendenze distinte e rivali all’interno del movimento di liberazione delle donne. In Francia, per esempio, l’area «differenzialista» raccolta intorno a Psychanalyse et Politiquerifiutava persino di definirsi «femminista» ed era in conflitto aperto con le Féministes révolutionnaires di Christine Delphy e Monique Wittig.

Ripristinare canali di comunicazione con il passato può, allora, essere un primo passo per mettere in questione l’idea che la radicalità del femminismo coincida con la feticizzazione di un dato anatomico, o con la rivendicazione della potenza generativa del materno, o di qualsiasi altra forma di valorizzazione di una specificità sessuata. Capita ancora spesso, per altro, di imbattersi in giudizi portati a demonizzare la scelta separatista con l’argomento che soltanto un rozzo pregiudizio naturalistico potrebbe motivarla. Il mio auspicio è che restituire un minimo di respiro storico ai nostri ragionamenti aiuti non solo a vedere che le cose non stanno così, ma anche a comprendere che la presa di distanza dal feticismo biologico non necessariamente coincide, per il femminismo radicale, con l’obiettivo di prolungare con altri mezzi i dispositivi di inclusione della tolleranza liberale.

Un esempio tratto da Manifesti femministi: quando le Redstockings di Shulamith Firestone scrivono, nel loro manifesto del 1969, che «le donne sono una classe oppressa», che «poiché abbiamo vissuto in intimità con i nostri oppressori, isolate le une delle altre, ci è stato impedito di vedere nella nostra sofferenza individuale una condizione politica», che «il nostro compito principale in questo momento è creare una coscienza di classe femminilecondividendo la nostra esperienza e denunciando pubblicamente il fondamento sessista di tutte le nostre istituzioni», la problematica che si impone, con ogni evidenza, non è quella della valorizzazione della differenza sessuale. C’è indubbiamente una politica femminista del corpo; ma, a giustificarla, non è l’idea che l’anatomia costituisca di per sé un principio di classificazione sociale. Diversamente, non si spiegherebbe il ricorso alla categoria di classe di sesso: non si spiegherebbe, in altre parole, per quale motivo le frange più innovative del femminismo radicale abbiano ritenuto di poter estendere al genere l’analisi materialista. L’implicazione logica della rivolta delle donne è che la loro condizione può essere modificata, che il rapporto sociale che le definisce come la natura, il sesso, la differenza, l’alterità complementare all’uomo, può essere sovvertito. Fino a che punto si sarebbe dovuta spingere la trasformazione per poter effettivamente parlare di estinzione del patriarcato, lo avrebbe chiarito poco più tardi la stessa Firestone nelle pagine di The Dialectic of Sex (1970): «E proprio come lo scopo della rivoluzione socialista non era soltanto l’eliminazione del privilegio economico di classe, ma della distinzione di classe in quanto tale, allo stesso modo lo scopo della rivoluzione femminista deve essere, diversamente dal primo movimento femminista, non soltanto l’eliminazione del privilegio maschile, ma della distinzione sessuale in quanto tale: le differenze genitali tra esseri umani non dovrebbero più avere importanza culturale».

Zappino: Una rappresentazione piuttosto efficace di ciò che potrebbe significare «sovversione dell’eterosessualità».

Ardilli: Senz’altro. Ma permettimi un’ulteriore precisazione, in relazione alla rivolta delle donne e alle sue implicazioni. Se seguiamo le peripezie dell’aggettivo «radicale» a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta ci accorgiamo subito che il mutamento semantico riflette uno spostamento politico, non la convalida di un assunto biologico. Prendiamo il caso statunitense, che mi pare idoneo a illuminare processi di soggettivazione politica che, negli stessi anni, si attivano anche al di qua dell’Atlantico. Fino alla seconda metà degli anni Sessanta, per una giovane donna nord-americana essere una radical woman equivaleva a gravitare nell’orbita della Nuova Sinistra, cioè di quella frastagliata area politica, comportamentale e contro-culturale che comprendeva l’attivismo studentesco, il movimento per i diritti civili, la protesta contro la guerra del Vietnam e il riferimento obbligato ai movimenti di liberazione nei paesi del cosiddetto Terzo mondo. Alla fine del decennio, lo stesso aggettivo passa invece a qualificare quella componente – numericamente minoritaria, ma politicamente significativa – del movimento delle donne che, da un lato, mette fine alla militanza di servizio all’interno del movimento misto, mentre dall’altro lato prende le distanze dall’emancipazionismo di organizzazioni femminili di impronta riformista, come la NOW (National Organization for Women) di Betty Friedan. Che cosa comporta questa politicizzazione del privato, se non una vigorosa spinta verso la sua de-naturalizzazione? Che cosa motiva la doppia demarcazione polemica, se non la scoperta di una matrice autonoma di oppressione, che impone di spingere l’analisi politica nei territori del privato, della famiglia, della sessualità, del lavoro domestico?

Zappino: Se c’è qualcosa che accomuna l’odierno movimento femminista, da una parte, e quello gay, lesbico e trans*, dall’altra, sembra essere invece proprio la difficoltà di riconoscere l’esistenza di una matrice di oppressione. Non si capisce da dove venga questa nostra oppressione, e in realtà a volte non è nemmeno chiaro se concordiamo attorno al fatto di essere soggette a una qualche forma di oppressione. Nei casi migliori, riconosciamo l’esistenza di qualcosa che si chiama «capitalismo», o «neoliberismo», qualcosa che sortisce effetti tangibili sulla materialità delle nostre vite. Ma raramente siamo pronte ad accordare a qualcosa che si chiama invece «eterosessualità», o «etero-patriarcato», lo stesso potere di determinare le nostre esistenze, nonché di porsi come discrimine tra gli effetti sortiti differenzialmente, dallo stesso capitalismo, sulle «vite», a seconda del fatto che le vite siano quelle degli uomini o quelle delle donne, quelle degli uomini cis-eterosessuali e quelle dei gay o delle persone trans*. A volte, capita di leggere pagine e pagine di testi che dichiarano di ispirarsi al femminismo, o al queer, ma senza che in essi vi compaia mai, se non timidamente, un riferimento specifico al sistema sociale eterosessuale, o all’eterosessualità come modo di produzione patriarcale delle cosiddette «differenze» di genere.

Senza dubbio, una delle cause di questa distorsione percettiva è costituita proprio dall’affermazione della razionalità liberale, per cui non esiste alcuna matrice di oppressione, né alcun rapporto sociale di forza, ma solo individui che stipulano coscientemente un contratto sociale con altri individui, altrettanto liberi e uguali, in piena autodeterminazione, libertà di scelta, responsabilità (e colpa, di conseguenza, per i propri personali fallimenti). Tutte parole che, a ben vedere, sono ampiamente confluite nel lessico degli odierni movimenti femministi o Lgbtq. Al contempo, sappiamo anche che questa non è l’unica causa, dal momento che la difficoltà di mettersi d’accordo a proposito di una matrice di oppressione sembra permeare anche ampi strati del movimento più vicini alla critica marxista.

Ardilli: È una delle cause, appunto, ma non l’unica. Anche perché non sono sicura che il lessico degli odierni movimenti femministi o Lgbtq sia totalmente e indistintamente intriso di retorica liberale, o neoliberale. In fondo, sappiamo bene che una vigorosa retorica anti-neoliberale, o anche anti-capitalista, può essere del tutto compatibile con il misconoscimento dell’etero-patriarcato come sistema sociale. Può ben darsi che l’eco dei conflitti che, negli anni Settanta, hanno diviso marxisti e femministe oggi si sia affievolita. Ciò non significa, tuttavia, che i nodi fondamentali di quella discussione abbiano perso pertinenza.

Certamente, è innegabile che oggi sia diffusa – molto più di allora – la propensione a prosciugare il discorso sulle determinanti che influenzano le nostre vite: riconoscersi non solo condizionate, ma oppresse, è difficile. E doloroso. Mi sembra che il prestigio che circonda la reinterpretazione dei rapporti sociali in chiave di cooperazione volontaria tra soggettività libere e autodeterminate dipenda, molto più che dalla forza esplicativa di questo modello, dalla sua capacità di rassicurarci: perché perseguire faticosi progetti politici di liberazione, se la nostra autodeterminazione può esprimersi già qui e ora? In queste condizioni, tendono a moltiplicarsi discorsi che mettono l’accento sull’individuo, sulla sua postura volitiva o desiderante, sulla sua agency, sul suo empowerment. Da questo punto di vista, poni chiaramente un problema affine a quello sollevato in un intervento del 1990 di Catharine MacKinnon, emblematicamente intitolato Il liberalismo e la morte del femminismo. In quel discorso, MacKinnon si chiedeva dove fosse finito il movimento femminista che, negli anni Settanta, era stato capace di criticare concetti sacri come quelli di «scelta» e «consenso», che cosa fosse rimasto di quel movimento consapevole del fatto che «quando le condizioni materiali ti precludono il 99% delle opzioni, non ha senso definire il restante 1% – ciò che stai facendo – una scelta». E nonostante negli ultimi anni la questione del rapporto tra femminismo e neoliberalismo sia stata ampiamente dibattuta, sembra che ciò sia avvenuto in termini rovesciati rispetto a quelli proposti da MacKinnon. Mi sembra che il suo approccio colga il problema dell’impatto negativo della razionalità liberale in modo per noi più pertinente di quanto riescano a fare altre prospettive – su tutte, quella di Nancy Fraser – portate invece a rimproverare al movimento femminista degli anni Settanta di avere contribuito all’ascesa del neoliberalismo attraverso la critica del salario familiare. Il testo di Silvia Federici incluso in Manifesti femministi consente invece di comprendere quale fosse la portata reale della critica al salario familiare sviluppata, in particolare, dai gruppi per il salario al/contro il lavoro domestico: critica che mi pare grossolanamente fraintesa se interpretata, in chiave emancipazionista, come una richiesta di maggiore integrazione delle donne ai processi di valorizzazione capitalistica.

Quello che mi preme sottolineare, per tornare alla questione, è che il riferimento all’egemonia della razionalità neoliberale ci aiuta a cogliere solo un aspetto della questione. Come accennavo sopra, nel quadro dell’odierna «terza ondata» femminista non è affatto raro imbattersi in critiche della razionalità neoliberale (e del suo doppiofondo neofondamentalista, come sai bene), anche molto affilate, ma che, tuttavia, tendono a perdere mordente quando si tratta di pronunciarsi sull’etero-patriarcato. Certamente il sostantivo «patriarcato» e l’aggettivo «patriarcale» compaiono ancora nei documenti prodotti dal movimento odierno. Contrariamente alle apparenze, però, questo non significa che il concetto di patriarcato – o, come mi sembra più corretto dire, di etero-patriarcato – conservi il peso determinante che aveva avuto per il femminismo radicale.

Provo a spiegarmi meglio: la maggioranza del movimento femminista attuale è assolutamente disposta a riconoscere che le politiche neo-liberali hanno effetti devastanti sulla vita delle donne e delle minoranze di genere. I problemi sorgono non appena si tratta di rispondere a domande come queste: perché la privatizzazione dello stato sociale si traduce in un aggravio di lavoro sulle spalle delle donne? Perché sono in stragrande maggioranza femminili, o femminilizzati, i corpi di servizio – incluso quello sessuale – che affluiscono verso le società occidentali da paesi messi in ginocchio dal debito e dai programmi di riaggiustamento strutturale? È sulla risposta da dare a interrogativi come questi che si palesano le divergenze tra chi ritiene indispensabile utilizzare il concetto di etero-patriarcato e chi, al contrario, ritiene di poterne fare a meno. L’area del femminismo socialista, per esempio, è propensa a sostenere che 1) questi fenomeni vanno messi sul conto della crisi della riproduzione sociale che investe le società capitalistiche e 2) che il capitale resta il principale agente, oltre che l’unico beneficiario, di tali forme di sfruttamento. Per quale strano motivo proprio le donne vengano assegnate alla «sfera riproduttiva» non viene chiarito dalle teorie che escludono programmaticamente il riferimento a un modo di produzione eteropatriarcale. Veniamo invece sollecitate a interrogare il modo in cui il capitale utilizza a proprio vantaggio la differenza sessuale. Ma come venga prodotta quella «differenza», nel quadro di quale rapporto sociale, resta un mistero. A differenza del femminismo radicale, il femminismo socialista sembra suggerirci che la differenza tra uomini e donne, semplicemente, c’è: è un dato biologico, pre-sociale, una distinzione funzionale necessaria alla riproduzione sessuale che destina la maggior parte delle donne a un’intimità permanente con gli uomini, in vista della rigenerazione della forza-lavoro su base quotidiana e generazionale. Credo si debba tener conto di questa ipoteca differenzialista per comprendere l’insistenza a parlare di lavoro riproduttivo (anche a dispetto del fatto che i servizi prodotti possiedano un valore di scambio, dato che è possibile trasferirli sul mercato) e a tacere il fatto che gli uomini, proletari inclusi, sono beneficiari diretti del lavoro che riescono a estorcere gratuitamente alle donne. Va per altro precisato, a scanso di equivoci, che lo sfruttamento domestico non esaurisce il campo dell’oppressione etero-patriarcale. Senonché, è proprio quando volgiamo lo sguardo verso altri fenomeni macroscopici del dominio etero-patriarcale, come la violenza sessuale, che diventa ancora più problematico chiamare in causa il capitale, o il neoliberalismo. Correlare uno stupro al plusvalore, o a una crisi di sovrapproduzione, mi riesce decisamente più difficile che non associarlo all’esistenza un sistema eterosessuale finalizzato all’appropriazione del lavoro, della sessualità e della coscienza delle donne. E tu potresti fare questo stesso discorso, come già fai, per altre forme di violenza di genere, parlando del pestaggio nei riguardi della persona trans* o del ragazzo gay ammazzato di botte al termine del suo primo giorno di lavoro al centro commerciale. D’altronde: come si spiega la sovra-rappresentazione delle persone trans* tra le fila dei disoccupati? È sufficiente riferirsi alla dinamica capitalistica come fattore «in ultima istanza» determinante, per capire come mai alcune fasce di popolazione stentano più di altre ad accedere ai circuiti dell’economia formale?

Periodicamente mi cadono sotto gli occhi articoli che documentano, con una certa passione dimostrativa, impennate di violenza contro le donne a partire dalla crisi economica del 2007-08. Il messaggio di questi contributi è chiaro: la crisi economica e la relativa precarizzazione delle condizioni di vita e di lavoro induce gli uomini alla violenza. Vorrei fosse altrettanto chiara, però, l’esigenza che abbiamo di conservare il senso delle proporzioni, evitando di trasformare una correlazione statistica in una teoria dell’oppressione. Sospetto, per altro, che anche le femministe socialiste avvertano questa difficoltà. Non è un caso che non si siano completamente estinte le concessioni alla retorica femminista: il ricorso residuale all’aggettivo «patriarcale», o al sostantivo, «patriarcato» potrebbero veicolare un’implicita ammissione dell’insufficienza del quadro analitico marxista. Tuttavia, questo omaggio formale alla terminologia del femminismo radicale raramente si spinge al di là di una definizione che circoscrive il patriarcato alla sfera delle mentalità, degli stereotipi, dei pregiudizi: il sistema sociale di riferimento resta uno solo, il capitalismo. E questo mi sembra un ostacolo serio a indagare le cause delle nostra oppressione.

Zappino: Pensavo che è curioso che ci troviamo a interrogarci attorno a tali questioni nel tempo dell’intersezionalità. O meglio, di una versione rimasticata e distorta dell’intersezionalità – una produzione etero-patriarcale dell’intersezionalità, mi verrebbe da definirla. È infatti strano, non trovi?, che nell’ora della piena affermazione delle retoriche dell’intersezionalità, o dell’alleanza, femministe e altre minoranze di genere continuino tranquillamente a confliggere, e che non concordino nemmeno attorno al fatto di essere soggette a una comune matrice di oppressione. E spesso è difficile non cedere alla tentazione che dietro alle retoriche dell’intersezionalità si celi solo un inganno, per noi. L’intersezionalità consiste forse nel non focalizzarsi mai nemmeno per sbaglio sulla specificità delle forme di oppressione, nel guardare indistintamente a tutto (ossia, a nulla), affinché le ingiunzioni alla salvaguardia del movimento misto, dietro lo spauracchio del separatismo, possano tranquillamente occultare, e dunque perpetuare, il dominio maschile ed eterosessuale al suo interno? È questo che vogliamo?

Ardilli: La mia impressione è che, nel discorso corrente, la parola «intersezionalità» abbia assunto il valore di una formazione di compromesso. A un primo sguardo, si direbbe che la sua diffusione rifletta un certo grado di consenso intorno alla necessità di abbandonare lo schema che induce a graduare le oppressioni su una scala gerarchica. Nella pratica, vediamo però che le cose funzionano diversamente: il richiamo all’«intersezionalità» opera come un principio di universalizzazione astratta che finisce col ristabilire silenziosamente le gerarchie che, in linea teorica, si volevano eliminare. Mi sembra chiaro, per esempio, che precipitarsi a proclamare manifestazioni antifasciste e antirazziste ogniqualvolta l’autore di una violenza contro le donne è un soggetto razzializzato equivale a dire che, di fronte al rischio (tutt’altro che improbabile) di strumentalizzazioni a destra, la protesta contro la violenza sessuale deve passare in secondo piano. Anziché agire come moltiplicatore e intensificatore dei fronti di lotta, l’intersezionalità rischia di inibirne alcune, o di moderarne le pretese, in nome di un irresistibile richiamo all’unità. Noblesse oblige. Al contrario, per le femministe radicali di cui mi occupo in Manifesti femministi era del tutto ovvio che «le persone non si radicalizzano combattendo le battaglie degli altri». Mi sembra che oggi quell’intuizione si sia come capovolta: mettere tra pudiche parentesi la propria oppressione, combattere le battaglie degli altri, rinunciare all’auto-legittimazione che proviene dall’essere contemporaneamente soggetto e oggetto della proprio liberazione – insomma, quel complesso di attitudini che Monique Wittig e le altre autrici di Per un movimento di liberazione delle donne non esitavano a squalificare come «altruismo cristiano e piccolo-borghese» – oggi sono considerate qualità politiche di prim’ordine.

Nell’appello per lo sciopero dell’8 marzo 2019 diffuso da Ni Una Menos, per esempio, si legge che l’importanza del movimento femminista odierno dipende dall’essere diventato «cassa di risonanza per tutti i conflitti sociali». Ecco, l’immagine del movimento femminista come una cavità aperta in cui si amplificano suoni emessi altrove potrebbe essere una metafora eloquente di quella che tu definisci una «produzione etero-patriarcale dell’intersezionalità».

Foto © Nhandan Chirco (in collaborazione con Branko Popovic + Igor Lecic), Il Rimmel dell’Europa cola sui baveri / Et l’Europe alors (2014), MAAM – Museo dell’Altro e dell’Altrove.

Il volume raccoglie testi composti in Italia, in Francia e negli Stati Uniti (alcuni di questi tradotti per la prima volta) dalle più attive rappresentanze del femminismo radicale dalla seconda metà degli anni Sessanta alla seconda metà degli anni Settanta del XX secolo. “Radicale”, a partire dal ‘68 e fino alla fine degli anni Settanta, fu soprattutto il “soggetto imprevisto” del femminismo. Il manifesto politico è il genere che meglio si presta a restituire la complessità di quella straordinaria stagione che segnò la presa di coscienza delle donne, attraverso un drastico ripensamento delle relazioni tra loro e della forza che da questo deriva. Riletto attraverso i suoi manifesti, il femminismo radicale sconvolge la banalizzazione corrente di ciò che è stato per riconsegnarci la testimonianza della sua verità e un’immagine in movimento di ciò che potrebbe essere.

Il volume raccoglie testi composti in Italia, in Francia e negli Stati Uniti (alcuni di questi tradotti per la prima volta) dalle più attive rappresentanze del femminismo radicale dalla seconda metà degli anni Sessanta alla seconda metà degli anni Settanta del XX secolo. “Radicale”, a partire dal ‘68 e fino alla fine degli anni Settanta, fu soprattutto il “soggetto imprevisto” del femminismo. Il manifesto politico è il genere che meglio si presta a restituire la complessità di quella straordinaria stagione che segnò la presa di coscienza delle donne, attraverso un drastico ripensamento delle relazioni tra loro e della forza che da questo deriva. Riletto attraverso i suoi manifesti, il femminismo radicale sconvolge la banalizzazione corrente di ciò che è stato per riconsegnarci la testimonianza della sua verità e un’immagine in movimento di ciò che potrebbe essere. Deborah Ardilli ha conseguito un dottorato di ricerca in Filosofia Politica presso l’Università di Trieste, è traduttrice e studiosa di teoria politica e storia dei movimenti femministi. Attualmente collabora con il “Laboratorio Anni Settanta” dell’Istituto Storico di Modena. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo:

Deborah Ardilli ha conseguito un dottorato di ricerca in Filosofia Politica presso l’Università di Trieste, è traduttrice e studiosa di teoria politica e storia dei movimenti femministi. Attualmente collabora con il “Laboratorio Anni Settanta” dell’Istituto Storico di Modena. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo:

Dalla parte della Natura (Morellini/VandA epublishing, 2018) è un testo originale, ricco di spunti e in grado di fornire una visione d’insieme alle questioni che riguardano il rapporto tra umanità e natura. La sociologa Daniela Danna propone l’artificio retorico della comunicazione in prima persona della Natura. E si confronta con un interlocutore umano spesso imbarazzato, pigro, conservatore e opportunista. Un esempio godibile di critica ecofemminista che propone con rigore e coerenza il superamento di un rapporto proprietario e di dominio con la natura vivente. L’autrice ritiene che l’umanità sappia benissimo qual è la soluzione. Come ci si debba comportare nel rispetto della natura. E richiama una serie di casi in cui di fronte all’emergenza ambientale, l’autorganizzazione ha aperto strade funzionali ed efficaci per tutti.

Dalla parte della Natura (Morellini/VandA epublishing, 2018) è un testo originale, ricco di spunti e in grado di fornire una visione d’insieme alle questioni che riguardano il rapporto tra umanità e natura. La sociologa Daniela Danna propone l’artificio retorico della comunicazione in prima persona della Natura. E si confronta con un interlocutore umano spesso imbarazzato, pigro, conservatore e opportunista. Un esempio godibile di critica ecofemminista che propone con rigore e coerenza il superamento di un rapporto proprietario e di dominio con la natura vivente. L’autrice ritiene che l’umanità sappia benissimo qual è la soluzione. Come ci si debba comportare nel rispetto della natura. E richiama una serie di casi in cui di fronte all’emergenza ambientale, l’autorganizzazione ha aperto strade funzionali ed efficaci per tutti. Daniela Danna è sociologa e si occupa di questioni di genere, analisi dei sistemi-mondo, rapporto società-ambiente, decrescita. Le sue ultime pubblicazioni sono Fare un figlio per altri è giusto… (Falso)! (Laterza, 2017), Maternità. Surrogata? (Asterios, 2017), La Piccola Principe (VandA ePublishing 2018), Il peso dei numeri: Teorie e dinamiche della popolazione (Asterios, 2017). Vi aspetta sul sito Web www.danieladanna.it.

Daniela Danna è sociologa e si occupa di questioni di genere, analisi dei sistemi-mondo, rapporto società-ambiente, decrescita. Le sue ultime pubblicazioni sono Fare un figlio per altri è giusto… (Falso)! (Laterza, 2017), Maternità. Surrogata? (Asterios, 2017), La Piccola Principe (VandA ePublishing 2018), Il peso dei numeri: Teorie e dinamiche della popolazione (Asterios, 2017). Vi aspetta sul sito Web www.danieladanna.it.