Disponibili per la lettura, dei brani di Carne da Macello di Carol J. Adams.

Disponibili per la lettura, dei brani di Carne da Macello di Carol J. Adams.

Ecco qui un estratto dal libro Aphra Behn, l’incomparabile Astrea di Vita Sackville-West in uscita il 20 Ottobre.

Potete preordinare il libro qui, anche in versione e-book!

❝Aphra Behn, quella signora affabile «che indossa una vestaglia slacciata, con il collo e i seni scoperti… Che fuoco ha negli occhi! Che passione nei movimenti! Quanta sicurezza nella sua espressione!». Quella signora nasce a Wye, vicino a Canterbury, nell’estate del 1640 e da giovanissima scompare dalle coste dell’Inghilterra e dalle pagine di una biografia rispettabile. Dal momento in cui, neonata, fu portata in braccio oltre i campi di luppolo nella chiesa ai piedi della collina verde di Wye, intraprese una carriera ricca di controversie e contraddizioni. La sua famiglia, il luogo di nascita, il ceto sociale del padre, la grafia del nome, i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza, la grafia del cognome del marito, la stessa esistenza di un marito, sono tutti stati oggetto di discussione. Il che rende la questione particolarmente delicata e stimolante per il biografo. Dovrà chiamarla Aphra, Ayfara, Aphara, Aphora, Afra, Apharra, Afara o, ancor più fantasticamente, Aphaw o addirittura Fyhare? Dovrà chiamarla Amis o Johnson? Dovrà scrivere Behn, Bhen o Behen? Dovrà tenerla a Wye o spedirla in Suriname? Se la spedisce in Suriname, deve spedircela una o due volte? Deve credere a Van der Albert e a Van Bruin? Lei riposa sotto una lastra di marmo nero nell’Abbazia di Westminster e non può rispondere a queste domande.

Ma diciamo subito che Aphra Behn non è Shakespeare, a proposito del quale il più piccolo indizio su un particolare della vita sarebbe considerato prezioso e degno di essere indagato. Il biografo che si fa strada nel groviglio di date e di fatti, che si avventa con gioia su qualche inaspettata conferma, che fa a pezzi, distrugge e infine scarta definitivamente qualche teoria plausibile, dipanando una storia con la pazienza con cui si dipana un filo imbrogliato e lo si riavvolge in un gomitolo ordinato – il biografo potrebbe farsi tentare da analisi così minuziose da risultare solo noiose per il lettore comune. È già abbastanza se riuscirà a convincere il lettore a prendere per buono il suo bagaglio di conoscenze specifiche e a permettergli di tracciare un’immagine più nitida, l’immagine della signora Behn nella sua vestaglia slacciata, una donna magari un po’ trasandata e spesso un po’ volgare, ma sempre generosa, calorosa e gentile, che lavora sodo scrivendo in fretta i suoi dialoghi in una squallida stanza londinese. Ogni tanto è interrotta dai giovani scribacchini di Grub Street che bussano alla porta, certi di essere accolti da battute scherzose, solidarietà e buonsenso e – se necessario – dal soccorso di un borsellino di solito non troppo pieno. Una volta il nome di Aphra Behn si poteva a stento pronunciare, o lo si pronunciava solo scusandosene: quel nome era sinonimo di tutto ciò che di osceno vi era nella vita e nella letteratura. «Era solo una sgualdrina», afferma uno scrittore con tono irritato e altezzoso, «che danzava nel lerciume». Eppure, anche se ambienta le sue scene in bordelli e camere da letto, se il suo linguaggio non è consigliabile ai delicati di stomaco e se nella vita privata ha seguito i dettami della propria inclinazione piuttosto che quelli della morale convenzionale, nella storia della letteratura inglese Aphra Behn rappresenta qualcosa di molto più importante di una semplice sgualdrina. Il fatto che abbia scritto è molto più importante della qualità di ciò che ha scritto. Aphra Behn è importante perché è stata la prima donna in Inghilterra a guadagnarsi da vivere con la penna.

È vero, l’impareggiabile Orinda aveva preceduto l’incomparabile Astrea. Ma Orinda non era una scrittrice professionista. Non doveva guadagnarsi da vivere. Non era né romanziera, né drammaturga: era solo una ricca dilettante che si occupava a tempo perso di poesia, un’apostola dell’amicizia che ospitava un salotto letterario. C’era stata la duchessa di Newcastle, castle era una gran donna, seppur eccentrica, la quale, anche se scrisse – e scrisse freneticamente – per la fama, non può essere considerata in alcun senso del termine una che si mise in competizione nel mondo concorrenziale delle gelosie letterarie. La signora Behn, invece, si gettò nella mischia. Stava a Grub Street insieme ai migliori scrittori, rivendicava gli stessi diritti degli uomini, fu un fenomeno mai visto prima e, quando fu notato, suscitò un’ostilità feroce. La rabbia dei suoi critici e dei suoi rivali fu eguagliata solo dalla sua rabbia per non essere giudicata in maniera imparziale. Era ben consapevole del proprio ruolo di pioniera e sicura di saper portare avanti il compito che aveva intrapreso: la sua lingua e la sua penna divennero taglienti di fronte all’ingiustizia degli attacchi sferrati contro di lei. «Un’opera penosa – dannazione! – perché è di una donna». Benché talvolta arrabbiata e spesso ferita, non si scoraggiò mai. Romanzi, traduzioni, poesie, opere teatrali sgorgarono dalla sua penna, insieme a ingiurie e rappresaglie contro i suoi detrattori. Dal momento in cui iniziò a scrivere fino al giorno della sua morte, non fu mai sconfitta. Con la sua ostinazione ha reso un servizio al suo sesso, e non fu un servizio da poco. Una schiera di donne seguì la strada da lei tracciata con tanta fatica: Elizabeth Rowe, Mary Pix, Eliza Haywood, Jane Barker, Penelope Aubin, Mary de la Rivière Manley, per nominarne solo alcune, furono le sue eredi dirette. Le sue opere forse non vengono lette, ma è in qualità di pioniera che, a sua eterna gloria, dovrebbe essere ricordata…❞

Vi è piaciuto questo estratto?

Correte a preordinare il libro!

Ecco un estratto dall’ultimo libro di Gloria Steinem Autostima in uscita il 4 Ottobre.

In questo brano l’autrice racconta di un aneddoto avvenuto al Plaza Hotel, che le ha provocato domande sulla propria autostima.

Per preordinare il libro clicca qui!

❝ Era sul finire degli anni Sessanta, un’epoca che per me era

ancora pre-femminista. Non mettevo in discussione il fatto

che giornalisti meno esperti di me ottenessero le inchieste politiche

che mi interessavano tanto. Al contrario, ero contenta

di scrivere profili di celebrità in visita – qualcosa di diverso dai

servizi su argomenti relativi alla moda e alla famiglia che di

solito venivano assegnati alle reporter – e non faceva eccezione

un’intervista che avrebbe dovuto avere luogo davanti a una

tazza di tè nel giardino delle palme del Plaza Hotel.

Poiché l’attore che dovevo intervistare tardava parecchio,

restai ad aspettare fino a quando il vicedirettore dell’hotel, che

per tutto il tempo mi era rimasto alle calcagna con aria di disapprovazione,

si avvicinò. Alle «signore non accompagnate»,

annunciò ad alta voce, «era assolutamente vietato» l’ingresso

nella sala d’aspetto. Gli dissi che ero una giornalista e che stavo

aspettando un ospite che non poteva essere contattato in

altro modo – una spiegazione che parve penosa anche a me. Il

vicedirettore mi accompagnò con fermezza alla porta, sotto gli

sguardi incuriositi dei presenti.

Mi sentivo umiliata. Sembravo forse una prostituta? Il mio

impermeabile era troppo malconcio – o non lo era abbastanza?

Ero in ansia. Come avrei fatto a ritracciare l’attore e a fare

l’intervista? Decisi di aspettare fuori dalla porta girevole nella

speranza di intravederlo attraverso i vetri, ma dopo un’ora lui

non si era ancora fatto vivo.

Più tardi venni a sapere che si era presentato all’appuntamento

e, non avendomi vista, se ne era andato via. Il suo

agente chiamò il mio caporedattore lamentandosi perché avevo

«dato buca» al suo cliente. L’attore perse la sua pubblicità,

il giornale il suo articolo e io un assegno che mi serviva per

pagare l’affitto. Mi rimproveravo anche per non essere riuscita

a escogitare qualcosa per «avere il pezzo» e temevo di essere

retrocessa per sempre nel ghetto degli articoli «rosa» a cui cercavo

di sfuggire.

Il caso volle che, circa un mese più tardi, ricevessi l’incarico

di intervistare un’altra celebrità che stava sempre al Plaza. Per

evitare un fiasco simile al precedente, mi ero accordata per incontrare

l’intervistato direttamente nella sua suite, ma mentre

attraversavo l’atrio mi accorsi della mia nemesi appostata di

guardia. Non so come, mi ritrovai a indugiare come se avessi i

piedi inchiodati a terra – e ovviamente il vicedirettore mi si

avvicinò pronunciando lo stesso discorsetto ufficiale della volta

precedente. Ma questa volta restai io stessa sbalordita nel sentirmi

replicare in modo molto diverso. Gli dissi che mi trovavo

in un luogo pubblico, dove avevo tutto il diritto di stare, e

gli chiesi come mai non avesse allontanato i tanti «uomini non

accompagnati» nell’atrio, che avrebbero potuto essere altrettanti

prostituti. Sottolineai pure che, essendo ben nota la sollecitudine

con cui lo staff dell’hotel procurava ragazze ai clienti

prendendosi una percentuale sul loro compenso, forse era soltanto

preoccupato di perdere la sua provvigione.

Rimase sbigottito – e mi permise di restare. Chiamai la

persona che dovevo intervistare, proponendogli di prendere

un tè giù al bar. L’intervista si rivelò particolarmente interessante

e ricordo di averla scritta con più agio del solito e di

averla consegnata con uno strano senso di benessere.

Qual era la lezione da trarre da quei due piccoli incidenti?

Chiaramente, né il vicedirettore né io eravamo cambiati. Io

indossavo lo stesso impermeabile e lavoravo come freelance

per la stessa testata. Solo una cosa era cambiata: la mia autostima.

Era lievitata quasi contro la mia volontà, per contagio.

Nell’arco di tempo compreso tra quelle due interviste, una

donna medico aveva prenotato un tavolo per sé e per un gruppo

di amiche all’Oak Room del Plaza, un ristorante che a ora

di pranzo veniva riservato agli uomini con il pretesto che il vociare

delle donne avrebbe potuto disturbare le riunioni d’affari

maschili. Quando questa donna, come aveva supposto, venne

bloccata all’ingresso dell’Oak Room perché era il «dottore» del

genere sbagliato, il suo gruppo di commensali, formato da note

femministe, si trasformò in un batter d’occhio in un picchetto

militante davanti al locale e tenne una conferenza

stampa convocata in anticipo, in previsione di quanto sarebbe

accaduto.

Ora, anch’io ero stata invitata a unirmi a quella protesta –

e avevo rifiutato. A New York, come nella maggior parte delle

città, esistevano molti ristoranti e bar che vietavano l’ingresso

alle donne, o si rifiutavano di servire le «signore non accompagnate

» (cioè qualsiasi donna o gruppo di donne privo della

presenza magica di un uomo). Certamente la cosa mi indignava,

ma denunciarla all’Oak Room, un ristorante troppo costoso

per la maggior parte delle persone, uomini o donne, mi

sembrava un errore. L’unico rimedio poteva essere un’ordinanza

comunale che bandisse qualsiasi forma di discriminazione

nei locali pubblici, e per ottenerla sarebbe stata necessaria

una mobilitazione democratica. Inoltre, le femministe venivano

già rappresentate in maniera distorta dai media come

bianche, borghesi e frivole, una caricatura che già allora sapevo

essere ingiusta: le prime femministe di cui avevo sentito parlare

negli anni Sessanta erano donne di estrazione operaia che

avevano infranto la barriera del sesso alla catena di montaggio,

e le prime che avevo incontrato di persona erano donne nere

inserite nei programmi di assistenza sociale che paragonavano

quel sistema a un marito ciclopico che, in cambio di un sussi28

dio appena sufficiente per sopravvivere, pretendeva fedeltà sessuale

(la famosa regola del «nessun uomo in casa»). Temevo

che se gruppi come quelli non avessero ottenuto visibilità

pubblica – e l’avessero ottenuta invece le donne benestanti che

pranzavano al Plaza – l’immagine del nuovo movimento sarebbe

stata ancora più distorta.

Come si è poi dimostrato, avevo ragione sulla tattica e sul

tipo di immagine che i media proponevano del femminismo:

«bianca-di-classe-media» divenne una sorta di etichetta incorporata

nella macchina da scrivere di molti giornalisti (per

quanto i sondaggi mostrassero che le donne nere erano due

volte più inclini delle bianche a sostenere i cambiamenti proposti

dalle femministe).1 Mi sbagliavo completamente, invece,

sulla risposta delle donne – compresa la mia. Per esempio:

all’epoca di quella manifestazione al Plaza, avevo già fatto picchetti

per i diritti civili, contro il coinvolgimento degli Stati

Uniti in Vietnam, e in solidarietà ai lavoratori agricoli immigrati,

manifestazioni molto lontane dall’essere tatticamente

ineccepibili. Dunque, perché ora pretendevo la perfezione dalle

donne? Quando i ristoranti e i bar erano stati vietati ai neri

o agli ebrei mi sentivo a mio agio a protestare, indipendentemente

dal fatto che si trattasse di locali lussuosi o meno. Allora

perché non riuscivo a prendere altrettanto sul serio la metà

di genere umano a cui io stessa appartenevo (e che, dopo tutto,

includeva la metà di tutti i neri e la metà di tutti gli ebrei)?

La verità è che avevo interiorizzato la ridicola valutazione

sociale di tutto ciò che è femminile – inclusa me stessa. Questa

non era logica, ma bassa autostima. Una donna nera avrebbe

dovuto manifestare per il diritto di mangiare in qualsiasi tavola

calda del Sud, dove veniva discriminata su base razziale, e

lasciar perdere quando, a causa del sesso, si rifiutavano di servirla

in un lussuoso ristorante di New York? Ovviamente no.

Il principio – e, ciò che più importa, il risultato per una donna

reale – era lo stesso. Ma io ero stata educata all’idea che i giudizi

basati soltanto sul sesso fossero meno importanti di quelli

basati soltanto sulla razza, sulla classe o su qualsiasi altra cosa.

Di fatto, considerando tutti i gruppi al mondo a eccezione

delle donne bianche, davo più valore a chiunque che a me

stessa.

Ciò nonostante, tutti i pretesti che mi venivano in mente

non avevano impedito al mio inconscio di lasciarsi catturare

dallo spirito contagioso delle donne che avevano organizzato il

picchetto all’Oak Room. Quando incontrai nuovamente il vicedirettore

dell’hotel ero in grado di percepire il mondo come

se le donne contassero. Guardandolo attraverso i loro occhi,

avevo cominciato a vederlo con i miei.

Ci avrei messo ancora degli anni prima di rendermi conto

della portata del cambiamento del mio punto di vista. Molto

più tardi ne riconobbi l’importanza in Revolution, il saggio del

giornalista polacco Ryszard Kapuscinski, che descrive il momento

in cui un uomo ai margini di una folla restituisce uno

sguardo di sfida a un poliziotto – e il poliziotto avverte un improvviso

rifiuto del suo sguardo intimidatorio – come l’istante

impercettibile in cui nasce la ribellione. «Tutti i libri sulle rivoluzioni

iniziano con un capitolo che descrive la decadenza di

un’autorità vacillante o la miseria e le sofferenze del popolo»,

scrive Kapuscinski. «Dovrebbero iniziare invece con un capitolo

psicologico che mostri in che modo un uomo vessato e terrorizzato

improvvisamente superi il terrore e metta fine alla

propria paura». Questo straordinario processo – che talvolta

avviene in un istante, come uno shock – necessita di essere il30

lustrato. Un uomo si sbarazza della paura e si sente libero. Se

così non fosse, non ci sarebbe alcuna rivoluzione».

Anche nel mio caso, quel momento nell’atrio dell’hotel

Plaza segnò l’incipiente consapevolezza che in ciascuno di noi

esiste un sé più sano, che aspetta soltanto un incoraggiamento.

L’esperienza di una forza insospettata è talmente comune che

disponiamo di frasi ordinarie per descriverla: «ero stupita di

me stessa», «malgrado me stessa». Ne Il rosso e il nero Stendhal

ha chiamato questo sé interiore «un piccolo amico». Ne Il colore

viola di Alice Walker, Celie scrive lettere a un amico forte

chiamato Dio, ma si rivolge anche alla forza che alberga dentro

di lei. I bambini inventano amici immaginari, e gli atleti, i

musicisti e i pittori lottano affinché questo sé autentico e

spontaneo si sprigioni nel loro lavoro. Meditazione, preghiera,

creatività: sono tutti mezzi comunemente adoperati per liberare

la voce interiore. Quando il sé viene riconosciuto, valutato,

scoperto, stimato, la sensazione è quella di uno «scatto», come

se letteralmente ci collegassimo a una fonte di energia interiore

che è soltanto nostra, eppure ci connette a qualsiasi altra cosa.

Per dirla in altri termini: iniziai a comprendere che l’autostima

non è tutto; è soltanto qualcosa senza di cui non esiste

nient’altro. ❞

Per preordinare il libro clicca qui!

Ecco un estratto dal libro “Il Caso del Cane Marrone” di Peter Mason, un fatto di cronaca avvenuto nella Londra dei primi del Novecento. In questo estratto conosciamo due studentesse attiviste che iniziano ad indagare sulla crudeltà afflitta agli animali vivisezionati vivi nelle scuole di medicina di Londra.

Clicca QUI per acquistare il libro!

Lind-af-Hageby e Schartau si conoscevano fin dall’infanzia,

vissuta nel confortevole e privilegiato mondo dell’alta

società scandinava. Lind-af-Hageby, figlia più giovane di

un ex giudice, dopo una prima istruzione a Stoccolma aveva

studiato per un periodo al Cheltenham Ladies College in

Inghilterra, mentre Schartau era figlia di un capitano dell’esercito

svedese.

Sebbene si fossero incontrate molte volte, fu solo all’età

di circa vent’anni che strinsero un forte legame di amicizia

dopo un casuale incontro all’Opera House di Stoccolma,

quando scoprirono il comune interesse per la scienza, le

giuste cause e il desiderio condiviso, ma ancora indefinito,

di migliorare il mondo.

Nel 1900 decisero di mettersi entrambe in viaggio per

Parigi, il cui momento clou sarebbe stato una visita all’Istituto

Pasteur, rinomato centro di ricerca medica. Erano andate

per ammirare i progressi della scienza moderna, ma

nessuna delle due si aspettava la non regolamentarità dei

laboratori francesi, dove si tollerava quasi ogni genere di

esperimento animale, anche il più brutale e privo di fondamento

scientifico. Quel che videro all’Istituto Pasteur le

inorridì.

A distanza di circa venticinque anni Lind-af-Hageby dichiarò:

«Trovammo gabbie su gabbie, grandi stanzoni con

centinaia di animali ai quali erano state inoculate malattie.

La nostra guida, un giovanotto a modo e gentile, talvolta

apriva una gabbia, raccoglieva il corpo senza vita di un coniglio

o di un porcellino d’india e lo lanciava in un secchio

sotto il tavolo. Quando gli domandai esterrefatta se ogni

animale al quale era stata inoculata la malattia fosse stato

studiato con attenzione, egli replicò che era periodo di ferie

e che molti ricercatori non erano a lavoro».

Lind-af-Hageby rimase particolarmente scossa nel vedere

la difficoltà di un cane che tentava di raggiungerla con le

zampe attraverso le sbarre della gabbia. «Quello sguardo

sofferente e la sua richiesta di aiuto mi toccarono il cuore.

Da allora il destino degli animali vivisezionati è stata la mia

costante preoccupazione» disse. Anche Schartau ne fu turbata,

e fu così che le due giovani amiche, ormai convinte

oltre ogni dubbio dell’immoralità e della non scientificità

della vivisezione, trovarono la missione della loro vita.

Al rientro in Svezia, lo stesso anno, iniziarono a prendere

confidenza con la lotta alla sperimentazione animale. Nel

dicembre del 1900 fondarono insieme la Anti-Vivisection

Society of Sweden, di cui divennero segretarie onorarie nell’aprile

del 1901.

Determinate a combattere la vivisezione sul suo stesso

campo, accelerarono gli studi di fisiologia e nel giro di un

anno decisero di trasferirsi a Londra per ampliare le loro

conoscenze. Poco più che ventenni, nell’autunno del 1902

si iscrissero alla London School of Medicine for Women

(adesso Royal Free Hospital), dove non venivano condotti

esperimenti sugli animali. La scuola consentiva tuttavia alle

studenti di assistere a dimostrazioni in altre università della

capitale, ed entrambe le donne colsero appieno questa opportunità.

Frequentarono circa cento lezioni e dimostrazioni in vari

laboratori, cinquanta delle quali coinvolgevano esperimenti

su animali vivi e venti potevano essere classificate come vere

e proprie vivisezioni. Per tutto il tempo mantennero un

profilo basso, pur rivelando la loro identità e le loro vedute

scientifiche quando esplicitamente richieste, e presero molti

appunti su ciò a cui avevano assistito.

Vari mesi dopo Lind-af-Hageby e Schartau decisero di

aver visto abbastanza, e fu con disgusto che nell’aprile 1903

abbandonarono gli studi. Non è chiaro se la decisione fosse

stata programmata fin dall’inizio, Lind-af-Hageby dichiarò

che entrambe avevano però sempre avuto come obiettivo

quello di concludere gli studi: «All’inizio non avevamo in24

tenzione di rendere pubbliche le nostre esperienze in questo

modo, speravamo solo di poter fare meglio il nostro lavoro.

L’idea di lavorare a un esame finale e conseguire una laurea,

nostro obiettivo iniziale, è stata abbandonata in quanto la

fisiologia è al momento inscindibile dagli esperimenti sugli

animali, e nessuno che si opponga a questi potrà mai avere

opportunità di conseguire la laurea».

Di sicuro le due donne sembravano perfettamente in

grado di completare gli studi se solo avessero voluto. Un

loro futuro nemico ammise che «entrambe erano considerate

dal professore di fisiologia studentesse avanzate e intelligenti».

Tuttavia dovevano essere state al corrente che il corso

avrebbe previsto la vivisezione, e questo sembra essere

stato proprio il motivo per cui si iscrissero. È più probabile

che avessero considerato il corso un’opportunità per raccogliere

informazioni, come suggeriscono le loro azioni successive.

Si erano iscritte alla London School of Medicine

come studentesse “parziali”, in un percorso più economico

istituito per chi non intendeva completare gli studi necessari

per conseguire il titolo di medico.

Il 14 aprile 1903, quasi appena abbandonati gli studi,

Lind-af-Hageby e Schartau mostrarono il manoscritto dei

loro diari a Stephen Coleridge, avvocato di ottima famiglia

da sempre impegnato nella causa antivivisezione e segretario

onorario della National Anti-Vivisection Society (NAVS).

Lessero alcuni passi dei diari che avevano in programma di

pubblicare e gli riportarono le proprie esperienze nelle diverse

università di medicina di Londra. Coleridge fu colpito

dalle rivelazioni nel capitolo intitolato “Divertimento”, in

cui le donne dichiaravano di aver assistito ad angoscianti

esperimenti animali di gran lunga inutili, condotti in un’atmosfera

generale di spensieratezza nei teatri di fisiologia

della University of London’s University College, uno dei

centri all’avanguardia nella vivisezione.

Nello specifico, fornirono dettagli di una dimostrazione

in particolare, alla presenza di circa 70 studenti, nel tardo

pomeriggio del 2 febbraio 1903, in cui un cane marrone,

con una visibile ferita (presumibilmente esito di un esperimento

precedente), veniva sezionato al collo per illustrare la

sua ghiandola salivaria. Il cane, che a detta delle spettatrici

svedesi sembrava non essere propriamente anestetizzato, si

contorceva nel dolore durante la dimostrazione finché, circa

mezz’ora dopo, veniva portato via per essere abbattuto.

Coleridge era convinto di trovare in questo racconto almeno

due possibili violazioni alla legge contro la crudeltà

verso gli animali, il Cruelty to Animal Act del 1876, che la

sua stessa società aveva contribuito a promuovere. In primo

luogo, la presenza di due ferite sembrava provare che la bestia

fosse stata oggetto di più di un esperimento, cosa illegale;

inoltre il cane sembrava non essere anestetizzato a dovere,

anche questo contrario alla legge.

Nonostante il ruolo ricoperto dalla NAVS nel promulgare

la legge, Coleridge non credeva a fondo nella sua efficacia:

chiunque volesse appellarsi a essa per denunciare un illecito

doveva farlo entro sei mesi dall’avvenuto presunto misfatto,

in conformità con il Public Authorities Act del 1898; poiché

dunque il racconto degli eventi narrato dalle due donne

si riferiva a quasi quattro mesi prima, Coleridge non avrebbe

avuto a disposizione il tempo sufficiente per raccogliere

materiale probante (se mai ne avesse trovato). Ad ogni modo,

e cosa ancora più rilevante, un’azione legale in nome del

Cruelty to Animal Act poteva essere condotta solo con

l’approvazione del segretario di Stato, un’eventualità rara

fino a quel momento.

Coleridge decise quindi di aggirare quella che gli antivivisezionisti

più radicali consideravano una legge deliberatamente

ostruttiva, spostando la questione su un piano più

ampio. Convinto di poter almeno allacciare delle pubbliche

relazioni utili, decise di portare la questione all’attenzione

nazionale riferendo le accuse delle due donne, rimaste fino

ad allora su un piano privato, in un discorso pubblico di

alto profilo.

“L’oppressione della donna non inizia nei tempi, ma si nasconde nel buio delle origini. L’oppressione della donna non si risolve nell’uccisione dell’uomo. Non si risolve nell’uguaglianza, ma prosegue nell’uguaglianza. Non si risolve nella rivoluzione, ma prosegue nella rivoluzione. Il piano delle alternative è una roccaforte della preminenza maschile: in esso non c’è posto per la donna. L’uguaglianza disponibile oggi non è filosofica, ma politica: ci piace, dopo millenni, inserirci a questo titolo nel mondo progettato da altri? Ci pare gratificante partecipare alla grande sconfitta dell’uomo? Per uguaglianza della donna si intende il suo diritto a partecipare alla gestione del potere nella società mediante il riconoscimento che essa possiede capacità uguali a quelle dell’uomo. Ma il chiarimento che l’esperienza femminile più genuina di questi anni ha portato sta in un processo di svalutazione globale del mondo maschile. Ci siamo accorte che, sul piano della gestione del potere, non occorrono delle capacità, ma una particolare forma di alienazione molto efficace. Il porsi della donna non implica una partecipazione al potere maschile, ma una messa in questione del concetto di potere. E’ per sventare questo possibile attentato della donna che oggi ci viene riconosciuto l’inserimento a titolo di uguaglianza. L’uguaglianza è un principio giuridico: il denominatore comune presente in ogni essere umano a cui va reso giustizia. La differenza è un principio esistenziale che riguarda i modi dell’essere umano, la peculiarità delle sue esperienze, delle sue finalità, delle sue aperture, del suo senso dell’esistenza in una situazione data e nella situazione che vuole darsi. Quella tra donna e uomo è la differenza di base dell’umanità. L’uomo nero è uguale all’uomo bianco, la donna nera è uguale alla donna bianca. La differenza della donna sono millenni di assenza dalla storia. Approfittiamo della differenza: una volta riuscito l’inserimento della donna chi può dire quanti millenni occorrerebbero per scuotere questo nuovo giogo? Non possiamo cedere ad altri la funzione di sommuovere l’ordinamento della struttura patriarcale. L’uguaglianza è quanto si offre ai colonizzati sul piano delle leggi e dei diritti. E quanto si impone loro sul piano della cultura. E’ il principio in base al quale l’egemone continua a condizionare il non-egemone. Il mondo dell’uguaglianza è il mondo della sopraffazione legalizzata, dell’unidimensionale; il mondo della differenza è il mondo dove il terrorismo getta le armi e la sopraffazione cede al rispetto della varietà e della molteplicità della vita. L’uguaglianza tra i sessi è la veste in cui si maschera oggi l’inferiorità della donna. Questa è la posizione del differente che vuole operare un mutamento globale della civiltà che l’ha recluso. Abbiamo scoperto non solo i dati della nostra oppressione, ma l’alienazione che è scaturita nel mondo dall’averci tenute prigioniere. La donna non ha più un appiglio, uno solo, per aderire agli obiettivi dell’uomo. In questo nuovo stadio di consapevolezza la donna rifiuta, come un dilemma imposto dal potere maschile, sia il piano dell’uguaglianza che quello della differenza, e afferma che nessun essere umano e nessun gruppo deve definirsi o essere definito sulla base di un altro essere umano e di un altro gruppo.”

(Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel)

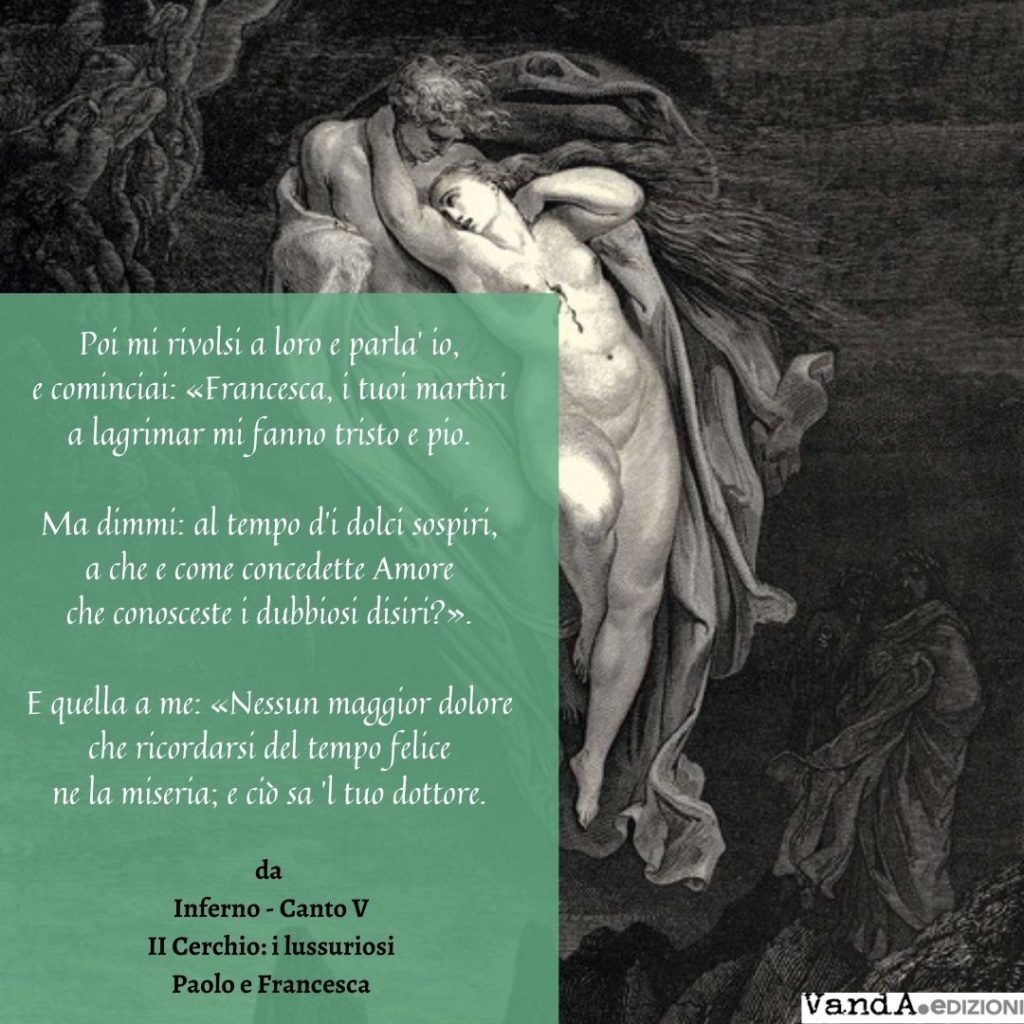

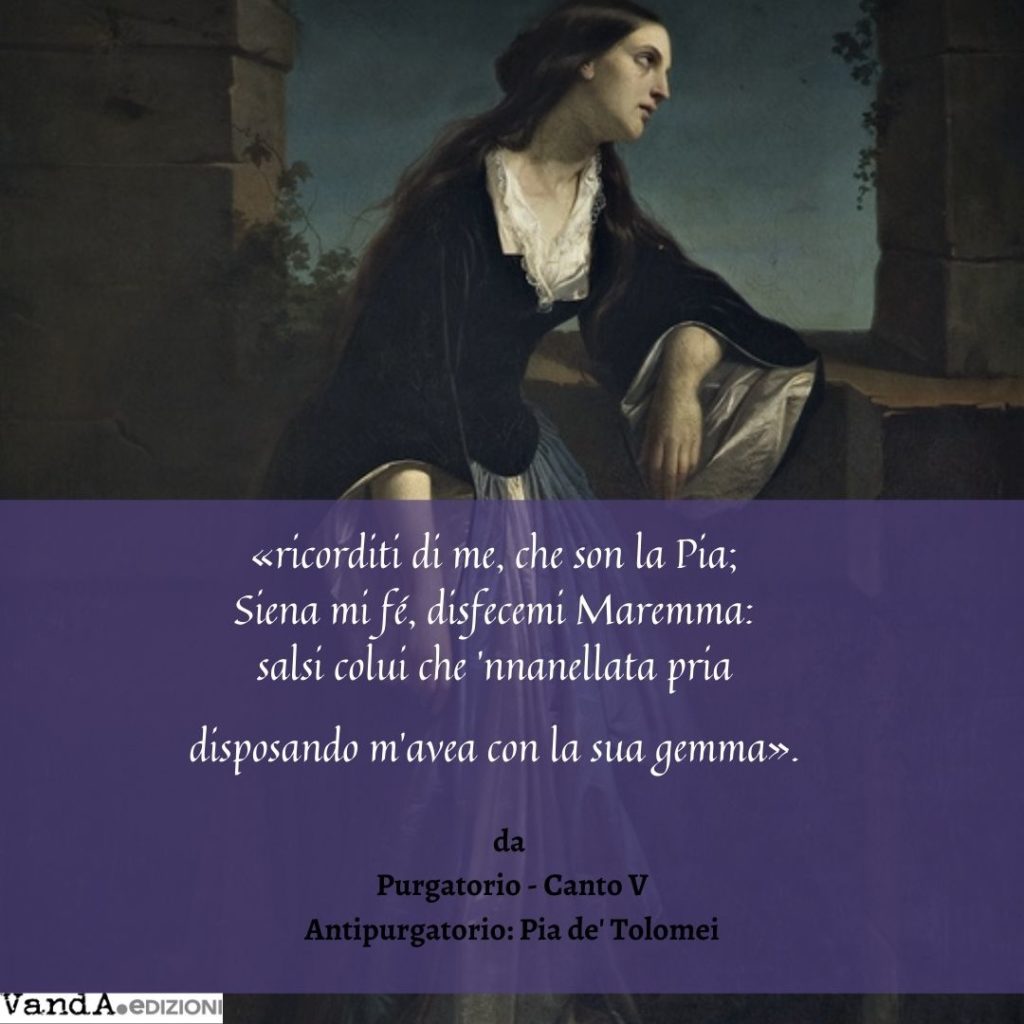

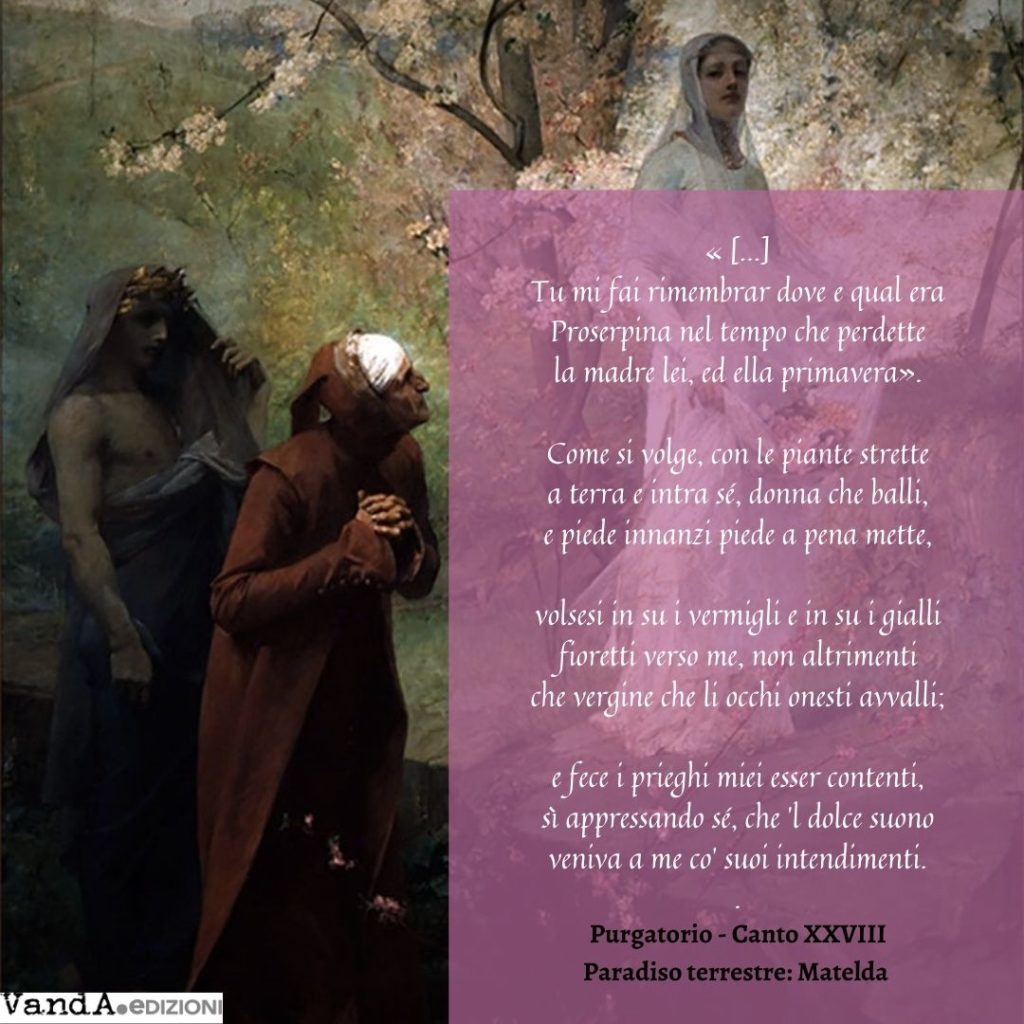

In occasione del #Dantedì (25 marzo 2021), data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà, abbiamo voluto omaggiare il grande poeta con le terzine dedicate alle donne della Divina Commedia.

Oggi, venerdì 18 dicembre, su Satisfaction è uscita una bella recensione di Carne da macello. La politica sessuale della carne di Carol J. Adams, scritta da Silvia Castellani.

“Scorrendo le pagine è subito evidente l’impegno dettato dalla rabbia per la società “ossessionata dalla carne” immaginando che scelte individuali responsabili possano tradursi in nuova cultura fondata sulla consapevolezza, dove sia possibile liberarsi da credenze limitanti e dannose.”

Per leggere l’intera recensione, clicca QUI.

Francesca e Gaetana sono molto diverse tra loro.

Francesca è una ragazza del Nord che sembra aver assunto su di sé le regole severe impostale dalla famiglia, Gaetana invece è di tutt’altra tempra: giovane, sportiva e determinata nella vita come sulle discese in assetto variabile di cui è campionessa.

Tra loro nasce una forte intesa che presto si trasforma in amore, un amore per cui dovranno essere disposte a cambiare se non vorranno rinunciarvi.

Leggine un estratto…

“Francesca e Gaetana uscirono dal locale mano nella mano, passeggiando per corso Como tra la folla rumorosa. In silenzio percorsero la rampa pedonale che s’inerpicava fino a piazza Gae Aulenti, un gioiello luccicante racchiuso tra le torri cromate degli edifici che la circondavano, incastonandola come un diamante prezioso.

La piazza brulicava di attrazioni, attorno alle quali si accalcavano persone di ogni età; faticarono a smarcarsi tra i capannelli di chi guardava giocolieri e chi faceva la fila per pattinare sull’emiciclo montato allo scopo, chi si attardava tra i baracchini di un mercato racchiuso tra casette di legno e chi comprava dolcetti e frittelle da una moto Ape dai colori sgargianti. Sul lato opposto della piazza, raggiunsero il ponte proteso su viale Melchiorre Gioia. Dai parapetti di acciaio potevano scorgere lo spettacolo di un fiume ininterrotto di auto i cui fari tracciavano ghirlande di giochi di luce. Alzando il capo, ammirarono la punta d’acciaio del cono avveniristico della torre Unicredit, una freccia luminosa protesa verso il cielo limpido e terso, punteggiato di stelle velate dal riflesso delle luci della città. Francesca e Gaetana camminavano senza proferire parola, le mani strette, timorose di perdersi ancora. Fu solo all’estremità opposta del ponte che raggiunsero il palazzo d’acciaio e vetro dove era l’appartamento di Gaetana. L’androne, illuminato da faretti fluorescenti, sembrava un palcoscenico pronto per la recita, al centro del quale campeggiava un tavolo trasparente di cristallo azzurrino su cui un portiere gallonato osservava gli schermi dei computer di controllo. Non appena le vide, l’uomo si alzò di scatto e si fece loro incontro con modi cordiali e professionali. «Buonasera, contessina. Felice di rivederla.» «Grazie, Filippo. Tutto bene a casa?» «Certo. Devo ringraziarla per il regalo a mio figlio.» «Lascia stare, solo un pensiero.» Francesca era un po’ confusa: non era abituata a tanta opulenza e ne era un po’ intimidita. Gaetana le strinse la mano e l’avvisò: «È solo apparenza, quando saremo sopra, vedrai che tutto sarà perfetto!» «Ma è già perfetto. Solo che mi sembra… troppo.» Entrarono nell’ascensore dalle cromature lucide e le porte si chiusero con un lieve sibilo. Finalmente erano sole. Gaetana l’attirò a sé e la strinse forte come se avesse temuto di perderla da un momento all’altro. Francesca affondò il viso tra i riccioli scuri e inspirò il profumo di Angel che sulla pelle di Gaetana assumeva un che di sensuale e fanciullesco al tempo stesso. Ebbe una vertigine di piacere. Le loro bocche non riuscivano a staccarsi, mentre l’ascensore saliva silenzioso fino a fermarsi dolcemente al piano. Solo allora riuscirono a riprendersi e si voltarono all’unisono mentre le porte si aprivano su un ampio soggiorno open space dalle cui vetrate si poteva ammirare uno spettacolo ancora più suggestivo di quello della passeggiata. Milano era ai loro piedi, colorata e ammiccante. Le luci soffuse della sala contribuivano a creare un’atmosfera rarefatta che metteva in risalto il chiarore della città in movimento, come un quadro vivente appeso alla parete del cielo nero. «Ma è stupendo!» esclamò Francesca, non sapendo se era più stordita per la vicinanza di Gaetana o per quanto le era apparso all’improvviso. «Sì. È vero, ma tu sei più bella» in effetti non aveva staccato gli occhi dalla compagna che teneva stretta per mano. Non aggiunsero altro. In pochi minuti i vestiti erano in terra e loro due stavano salendo una scala a vista che tagliava elegantemente la sala. «Dove… dove andiamo?» riuscì ad articolare Francesca, facendosi trascinare docilmente. «In camera mia, vedrai, ti piacerà» disse con un sorriso Gaetana, ma dovette fermarsi presa dalla voglia irresistibile di baciarla ancora e di accarezzare il suo corpo nudo. Pochi passi ancora e furono in una grande camera con un immenso letto rotondo, alle pareti specchi fumé riflettevano ogni angolo della camera e facevano da cornice a una grande finestra a parete illuminata dalla notte cittadina. Gaetana porse la mano a Francesca e si sdraiarono sul materasso fissandosi mute negli occhi. La passione bruciava sulla loro pelle e quasi esitavano a darle corso nel timore di rovinare la magia del momento. Le mani presero a sfiorarsi prima timidamente poi con audacia. Fu Gaetana a fermarsi, quando sembrava che nulla avrebbe potuto frapporsi fra loro. «Non mi hai detto se hai pensato a me in questi giorni…» «A volte, soprattutto la notte…» «E…» «Sì, mi sono toccata pensando a te…» «Ahhh» Gaetana si piegò su di lei e la sua lingua prese a scorrerla fra i seni. «Questo è troppo. Ora però devi farmi vedere come hai fatto» la tentò. Francesca si sentì avvampare, l’inguine in fiamme. «Io non so…» Gaetana le prese una mano e la guidò verso il suo sesso. «Fammi vedere, ti prego…» La mano di Francesca prese a muoversi tra i riccioli biondi, le dita premevano e formavano lenti cerchi premendo sul suo punto più sensibile. Gaetana la fissava avida delle sue reazioni, accarezzandosi un seno languidamente. «Non lo avevi mai fatto prima, vero?» chiese con voce roca. «No» mugolò Francesca.

Le piaceva sentirsi guardata da lei, accresceva il piacere che continuava a darsi. Il suo corpo sembrava incamerare l’energia che quelle carezze suscitavano in lei, pronte a esplodere in un orgasmo che ancora non voleva assecondare. Gaetana le si avvicinò e cominciò ad accarezzarla anche lei. Le sue dita scivolarono umide dentro il sesso di Francesca, muovendosi al suo ritmo, invadendo ogni suo orifizio. «Oh, Gaetana, è bellissimo!» esclamò Francesca e il suo corpo si abbandonò a un orgasmo tanto violento da toglierle il respiro. Inarcò i fianchi e si protese verso Gaetana che le chiuse la bocca con un bacio rovente, la lingua che saettava tra le sue labbra. Il silenzio della camera fu invaso dal respiro affannoso di Francesca, quasi un canto di passione. Quando il suo corpo si placò e il suo respiro si fece più regolare, Gaetana sussurrò al suo orecchio: «Tutto questo è troppo per te?» «No, Gaetana non è mai troppo» e non mentiva. In fondo, però, ma molto in fondo, si sentiva in colpa: non le aveva detto di avere un marito. Soprattutto di essere andata a letto con lui, rientrata a Milano. Ma era sicura che Gaetana sarebbe ripartita in breve tempo e che ogni cosa sarebbe tornata alla normalità. Allora perché creare problemi e rovinarsi un momento così bello?”

Ti è piaciuto questo estratto? Dai un’occhiata al libro: Innamorate, di Chiara Aurora Giunta

Domenica 28 giugno 2020 ricorre il cinquantesimo anniversario del primo Pride, tenutosi a New York nel 1970 per celebrare i Moti di Stonewall dell’anno precedente.

In occasione di questa ricorrenza, noi di VandA Edizioni vogliamo contribuire al sostegno della battaglia per i diritti LGBTQ+ con una lista dei nostri libri a supporto di questa causa.

2. “#ioquestamelasposo“, di Agata Baronello

È la cronaca vera di due anni di chat. Due anni di vita di una professionista semigiovane e dei suoi goffi tentativi di trovare una compagna – la compagna. Ventiquattro mesi alla ricerca dell’“Amore”. Settecentotrenta giorni di speranze, di sesso a perdere, di mani, occhi e labbra che non si ricordano, di disastri annunciati, conquiste inattese e fallimenti straordinariamente ben riusciti.

3. “Basta che paghino“, di Alessandro Golinelli

Quando questo romanzo fu pubblicato, nel 1992, suscitò scandalo. Non solo perché raccontava senza falsi pudori la prostituzione maschile, ma anche perché, per la prima e ultima volta in Italia, la descriveva dall’interno, attraverso gli occhi di un ragazzo che vende il proprio corpo. La storia di Kurt, che si offre sulle strade di Milano con estrema consapevolezza e lucidità intellettuale, dei suoi incontri con clienti e colleghi, la sua curiosità nei confronti delle culture altre, rappresentate dai giovani brasiliani e arabi con cui condivide il lavoro, la sua spietata analisi delle leggi di quel mercato, trasformato in misura di tutte le cose, impongono il libro come una potente metafora dell’etica del commercio che domina i nostri tempi, ma soprattutto come un’incalzante costruzione narrativa, come il corrosivo ritratto di un mondo non tanto marginale quanto si potrebbe supporre.

Ambientato in un quotidiano notturno percorso da ragazzi e uomini maturi alla disperata ricerca di un amore impossibile da vendere e da acquistare. Basta che paghino è un romanzo di formazione al disincanto del mondo, alla perdita della purezza, all’inaccettabile vittoria dell’avere sull’essere.

4. “I miei meravigliosi amanti“, di Massimo Scotti

“Da giovani si scrive per cercare l’amore, da grandi per liberarsene; mi riferisco ovviamente a quel tipo di amore narcisistico che fa solo soffrire.

Un tempo scrivevo per sedurre, perché i miei grandi amori trovassero struggenti le poesie che avevo composto unicamente per loro, i quali d’altra parte non le hanno mai lette (non era gente molto interessata alla lettura). Le mie amiche, più sveglie, non perdevano tempo in madrigali. Infatti hanno raggiunto i loro scopi, in genere piuttosto concreti, mentre io mi accontentavo di aspettare, riempiendo quaderni.

Tutte quelle poesie sono rimaste inedite e forse è meglio così. Passate tante notti fra smanie inutili e superflue composizioni, arriva il tempo dei ripensamenti, si leggono autori come Dorothy Parker, regina del disincanto, e si scopre che su quei vecchi tormenti si può ridere un po’, cosa che non fa mai male.

5. “Maschiaccio“, di Liz Prince

Maschiaccio è una graphic novel che parla del rifiuto delle costrizioni di genere, ma anche di come del genere si possano involontariamente far propri gli stereotipi, per poi rendersi conto più avanti nella vita che si può essere una femmina sia in jeans e t-shirt che in tutù rosa. Autobiografia narrata per aneddoti, Maschiaccio segue Liz dalla primissima infanzia fino all’età adulta, esplorando le sue tribolazioni e i suoi desideri – in costante evoluzione – rispetto.

6. “La piccola principe“, di Daniela Danna

Possono i minorenni voler cambiare sesso? Da dove viene questa strana richiesta, dal momento che cambiare sesso non è realmente possibile? L’attuale confusione tra “sesso” e “genere” indotta dalla filosofia postmoderna, secondo la quale il mondo è un testo e la realtà materiale non ha alcuna importanza, sta dando una spinta potentissima alla normalizzazione delle nuove generazioni.

Se sei un bambino effeminato, diventerai bambina. Se sei un maschiaccio, allora sei “veramente” un ragazzo. Big Pharma ti sorride: ti venderà ormoni per tutta la vita.

7. “Trilogia SCUM“, di Valerie Solanas

Composta prima del risveglio della seconda ondata femminista degli anni Settanta, a cui ha fornito un impulso decisivo, e prima della rivolta di Stonewall e della nascita del movimento LGBTI e queer, l’opera di Solanas rivela tutta la sua straordinaria attualità. Un umorismo cinico, incendiario, a tratti sconcertante, si dispiega in una pratica di scrittura che sfugge a facili classificazioni letterarie e apre invece uno squarcio sulla “fogna” da cui la scrittrice fa recapitare il proprio messaggio. La sua verve polemica anticipa temi dibattuti ancora oggi, tra i quali l’uso della tecnologia (inclusa quella riproduttiva), l’esclusione delle donne dalla cultura, dall’arte, dalla scienza e dalle risorse economiche, il lavoro domestico non retribuito delle donne, il sessismo psichiatrico e la critica radicale all’eterosessualità obbligatoria.

8. “In culo a te“, di Valerie Solanas

Up Your Ass (In culo a te), che tanto terrorizzò il guru della provocazione Andy Warhol, è un atto unico che racconta la giornata di una giovane prostituta, Bongi Perez – spiritosa, lesbica, implacabile castigatrice delle dinamiche di potere uomo-donna a colpi di battute folgoranti, nonché palesemente alter ego della stessa Solanas – e della variegata fauna metropolitana con cui quest’ultima si trova a interagire: drag queen, marchettari più o meno sfortunati, attempati sporcaccioni, dinamici intellettuali, casalinghe disperate e ragazze emancipate. Di ognuno di essi Bongi, con esilarante e scanzonata puntualità, rivela idiosincrasie, paradossi e contraddizioni – non ultima la grottesca assurdità dei comportamenti tramite cui le donne passivamente adagiate su modelli patriarcali tentano di compiacere gli uomini.

Tazi-Preve in Contro la maternità patriarcale critica il concetto di maternità elaborato dai padri.

Questo saggio mostra come gli uomini abbiano trasformato la maternità svuotandola del suo vero significato e facendo sparire la figura della madre compiendo un “matricidio storico”.

La verità è che questo omicidio può essere compiuto solo in modo simbolico perché gli uomini della madre non possono fare a meno. Non solo perché da lei vengono generati ma perché l’equilibrio della società intera si regge sul suo incondizionato donare.

Eppure sebbene la società si regga sul suo contributo la madre scompare dietro le mura domestiche, isolata e privata di parola.

Ma noi per riprenderci la nostra maternità e la nostra capacità generativa cosa possiamo fare?

Leggine un estratto…

“Secondo la mia tesi, l’odierno concetto di maternità,

che io chiamo “maternità patriarcale” (Tazi-

Preve 2013), si basa sul matricidio storico (Tazi-

Preve 1992), che possiamo rinvenire nel mito,

nella psicologia, nella scienza, nella medicina,

nella legge, nella politica, nella filosofia e nella

religione.

La madre è ancora viva fisicamente, essendo

necessaria come fattrice, nutrice e lavoratrice,

ma i vincoli e le coercizioni a cui è sottoposta

sono il risultato di una violenta trasformazione;

peraltro, la seconda ondata del movimento

delle donne non è riuscita ad apportare alcun

mutamento sostanziale.

Per comprendere come

mai la “questione femminile” non sia stata risolta,

ma anzi stia peggiorando, è necessario sviluppare

quanto prima nuovi strumenti analitici.

La maggior parte delle ricerche accademiche

non indaga in modo critico e appropriato. Il

modo in cui la ricerca sulla maternità è svolta

nell’ambito delle scienze sociali, principalmente in sociologia, scienze politiche e psicologia, riferisce

di un destino di madri vincolato alle premesse

economiche della vita familiare e della forza

lavoro (Rille-Pfeiffer e Kapella 2007), o del loro

stato psicologico (Klepp 2003) durante la gravidanza,

dopo la nascita e nella crescita della prole.

L’approccio è descrittivo, segue l’ottica di

un’unica disciplina ed è apolitico.

L’intero quadro

delle numerose coercizioni a cui le madri sono

sottoposte (che io definisco violente) è del

tutto trascurato. Johan Galtung (1988) ha mostrato

che la violenza non si manifesta soltanto in

forma fisica diretta, ma anche a livello strutturale

e culturale.

L’assenza di risposte appropriate negli studi

femministi e nelle teorizzazioni politiche ha portato

la cosiddetta Scuola di Innsbruck a sviluppare la Teoria critica del patriarcato.

Si tratta di

un approccio che presenta una meta-teoria sistemica

interdisciplinare (von Werlhof 2013, Projektgruppe

2009), ma è molto più di questo. È

una concezione epistemologica meta-teorica della

civiltà in tutte le sue dimensioni. Attraverso i

suoi strumenti appare chiaro come lo scopo finale

della politica, dell’economia e della società sia

la costante distruzione della natura e degli esseri

umani volta a una loro ri-creazione artificiale

ipoteticamente migliore. Si spiega inoltre come

l’idea delirante di un mondo in apparenza migliore

possa essere sviluppata solo a partire da «lo

shock e il terrore reverenziale» (Klein 2008).

La parola chiave è “patriarcato”, termine usato

all’inizio della seconda ondata del movimento

femminista per indicare un sistema globale di

dominazione delle donne. La Teoria critica del

patriarcato parte da un approccio etimologico e

mostra come il termine provenga dal latino pater

e dal greco árche, che ha diversi significati: può

indicare il dominio, ma anche l’inizio (Gemoll

1965). È il padre che vuole prendere il posto della

madre come origine e creatore, obiettivo che

viene perseguito a livello materiale, ma anche

simbolico e mitologico, come nel mito di Zeus

che “fa nascere” la figlia Atena dalla propria testa.

Ciò che la versione storicamente più recente del

mito nasconde è che, prima di questo presunto

parto, Zeus aveva ingoiato la dea Metis incinta

della loro figlia. Allora come oggi il patriarcato

dipende dall’assimilazione della potenza materna

per poter imitare la creazione della vita.

Il modo in cui la maternità è attualmente concepita

si basa su due tendenze principali. Una è

la direzione verso cui stanno virando le teorie e le

pratiche femministe. Quello che è successo nelle

ultime decadi è che l’approccio di Michael Foucault

e la sua teoria critica della modernità sono

stati applicati alla teoria femminista e hanno

spodestato l’approccio femminista alle scienze sociali.

Judith Butler (2013) e altri hanno sviluppato

la teoria della performatività di genere, negando

che ci sia alcunché di naturale nel corpo

femminile e rendendo così impossibile parlare di

donne in senso collettivo.

Questo concetto, ampiamente

accettato in ambito accademico, ha

provocato inoltre una svolta verso l’individualizzazione

del “problema femminile” e l’abbandono

di una prospettiva sistemica. In un mondo “neutrale

a livello di genere”, la possibilità di una

concezione collettiva delle donne svanisce e l’attivismo

politico contro l’ingiustizia e la violenza

strutturali diventa impossibile. Favorendo una

visione individualistica, l’“essere donna” è ridotto

a una questione di retorica e il femminismo perde

il suo potere trasformativo. Ci si può domandare

se fosse effettivamente questo lo scopo della

teoria di genere, quel che sappiamo per certo è

che tale approccio contribuisce al progetto patriarcale

dell’abolizione della madre.

Il discorso pratico politico è dominato dal

femminismo liberale e socialdemocratico, secondo

il quale è l’occupazione che assicura la libertà,

mentre la maternità è una questione personale; le

soluzioni proposte si concentrano principalmente

sulle strutture per una completa assistenza all’infanzia.

In secondo luogo, i concetti propri del

femminismo liberale sono alla base delle misure

di gender mainstreaming, come le leggi dell’Unione

Europea volte ad aumentare la ricchezza

dell’Unione includendo la capacità produttiva

delle donne come lavoratrici e madri.

In un’“empia alleanza” tra l’approccio liberale

e quello di genere, temi come l’intersezionalità e

la teoria dell’identità dominano sia il discorso accademico

sia quello politico.

I Women’s Studies

vengono sostituiti dai Gender Studies e negli ultimi

dieci anni anche dai più recenti Sexuality

Studies, che si concentrano sull’orientamento sessuale.

In questo modo l’attenzione della cultura e

della politica, e i soldi che l’accompagnano, si rivolge alla ricerca apolitica sulla “questione di genere”.

L’immagine della madre è anche fortemente

influenzata dalla nuova concezione di ciò che un

tempo s’intendeva con la parola economia (oikos

nomos), secondo l’originario significato greco di

fornire alle persone i beni necessari.

Oggi la dottrina

distruttiva del neoliberalismo, «in cui i governi

nazionali europei sono ora definiti come

nulla più che collettori di denaro per banche e

multinazionali» (von Werlhof 2011, p. 28), ha

portato alla “meccanizzazione” degli esseri umani

e dell’intero mondo animato (Genth 2002).

Ogni forma di vitalità è distrutta a favore di un

mondo trasformato in una “macchina da soldi”.

L’economia del mercato finanziario è basata sul

lavoro delle donne come procreatrici e prestatrici

di cure. Nel mondo neoliberista la madre è trasformata

in un ingranaggio della macchina-famiglia,

sradicando così la coesione sociale, la mutualità

e un’intera cultura di interazione sociale”.

Ti è piaciuto questo libro? Lo trovi qui: Contro la maternità patriarcale

Ricondividiamo la bella intervista di Giusi Sciacca alla nostra Giuseppina Norcia per l’uscita del suo nuovo libro “A proposito di Elena”, uscita sulla sezione culturale de La Sicilia.

Tutto ha avuto inizio in una casa privata di Milano. È il 1960 ed è qui che Masal Pas Bagdadi fonda con la fiducia di sette genitori un asilo che diventerà «un po’ diverso dai soliti».

In Ti cuocio, ti mangio, ti brucio e poi ti faccio morire l’autrice racconta l’esperienza vissuta tra il 1966 e il 1997 e di come, dopo numerose peripezie e avventure, sia nato “il centro giochi” un luogo di ascolto, dialogo e inclusione.

L’approccio di Masal si fonda su un punto saldo: in questo luogo tutto è importante. Ogni gesto, parola e fantasia dei più piccoli è portatore di una valenza simbolica di cui bisogna prendersi cura.

Leggine un estratto…

“Il gioco simbolico

Capita a volte che l’adulto (educatore o genitore) pensi al gioco del bambino esclusivamente come a un’attività peculiare dell’infanzia, la cui funzione è quella di divertire il bambino oppure, in casi specifici, di insegnargli delle cose (gioco didattico).

È vero che forse oggi c’è più disponibilità di ieri a capire che il gioco ha una sua funzione nella vita del bambino, ma la maggior parte delle persone non sa in che cosa consista.

Per illustrare brevemente come il gioco abbia anche e soprattutto un significato simbolico, in questo capitolo ho cercato di analizzare in modo semplice e sintetico alcuni giochi fatti dai bambini “all’asilo”.

Il lettore potrà seguire così la struttura del gioco, le parole dei bambini e i miei interventi durante lo svolgimento del gioco.

Le interpretazioni riportate di seguito, elaborate in un momento successivo per motivi di ricerca, sono state inserite per guidare il lettore nella comprensione delle dinamiche caratteristiche di questi momenti.

Sono convinta che queste osservazioni sull’attività del gioco (che devo in parte alla sensibile collaborazione di Susanna Raimondi e Susanna Cohen) possano stimolare e far riflettere in modo più profondo anche tanti genitori ed educatori. L’acquisizione della capacità di osservare un gioco può essere infatti uno strumento utile per capire che cosa sta a cuore al proprio bambino e per fare, di conseguenza, interventi più appropriati.

Negli esempi riportati è abbastanza evidente il piacere sensoriale e intellettuale che il gioco procura al bambino. Attraverso l’osservazione si possono notare le diverse emozioni, le angosce, le gioie, gli affetti, la rabbia, che sono indice di una vita interiore ricca e complessa.

Eppure, l’aspetto più coinvolgente riguarda proprio l’energia emotiva che ogni bambino proietta sui personaggi, che rappresentano così in modo vivo la sua vita interiore. Nel momento dell’analisi ho cercato di mettere in evidenza le motivazioni interne che spingono il bambino a fare un certo gioco, in modo che il lettore si possa rendere conto di come le spinte interiori non siano casuali.

La mia modalità di intervento è legata all’osservazione attenta di quel che accade a livello conscio e inconscio, per dare una risposta adeguata sul piano della realtà. In genere uso l’interpretazione analitica solo in momenti di necessità, per alleviare un’ansia troppo forte, sia a livello individuale sia a livello di gruppo.

Va detto che la ‘lettura’ a occhio nudo del gioco simbolico non è così immediata, ma richiede studio ed esperienza. Spero comunque che il mio lavoro serva a stuzzicare la curiosità di genitori ed educatori e forse ad aprire una porta verso il mondo affascinante e originale del gioco infantile.”

Il gioco della palla e lo scivolo: un’elaborazione simbolica della separazione

Alessandra (due anni e mezzo) arriva all’asilo e va direttamente sullo scivolo. Mentre sale e scende più volte, con l’aria un po’ incantata, si racconta le sue storie sottovoce, restando poi a lungo seduta in fondo allo scivolo. Non si guarda in giro per non vedere l’ambiente, che le è ancora estraneo e ostile (viene all’asilo da poco più di un mese).

Il fatto di andare sullo scivolo appena arrivata esprime una sua modalità specifica attraverso la quale elabora l’ansia della separazione dalla madre. Con la scivolata, veloce, violenta e ripetuta più volte, simboleggia il suo vissuto interiore al riguardo (lo scivolo-mamma è qualcosa a cui si può attaccare e da cui si può staccare). La ‘coazione a ripetere’ esprime il suo sforzo di impadronirsi del processo di separazione-individuazione, accompagnato da un dialogo immaginario tra lei e la madre (parlare sottovoce), in cui la madre è presente in modo allucinatorio.

“L’ebbrezza della velocità placa le sensazioni di ansia e il piacere fisico dà benessere alla bambina in un momento in cui sperimenta sentimenti spiacevoli. Essendo piccola, Alessandra non riesce a superare il momento del distacco fisico in modo tranquillo, ma lo vive come espressione violenta.

Esaurita la prima tensione attraverso il gioco dello scivolo, Alessandra prende una palla, la tiene stretta sotto la pancia, la stringe forte, poi la ributta e va a riprenderla con espressione più allegra e presente. Il gioco si ripete parecchie volte.”

“Riflessione. Se nella prima parte la bimba vive la sua separazione dalla madre con violenza e abbandonandosi a fantasie allucinatorie, il gioco della palla rappresenta ora la sua capacità di possedere una mamma-palla e di separarsi da lei come desidera, traendo piacere dal dominio dell’oggetto e provando felicità nel riabbracciarlo (il tutto ricorda il ‘rocchetto’ di Freud).

Tenendo conto della modalità di porsi di Alessandra, taciturna e diffidente, non l’ho presa in braccio all’arrivo, come faccio di consueto, rispettando così la sua difficoltà emotiva a essere maneggiata e toccata.

L’ansia iniziale di separazione è comune ai bambini di quest’età e lo scivolo è un ottimo strumento per liberarsene. Se in Alessandra il problema era particolarmente forte, quasi tutti, all’arrivo nell’asilo fanno un paio di scivolate a cui seguono immediatamente le scivolate di bambole, pezzi di lego, macchinine e così via. I vari oggetti che rappresentano il Sé sono l’elaborazione simbolica della separazione dalla mamma. Ciò permette al bambino di tollerare il senso di frustrazione legato alla separazione e di trasformarlo in un momento di piacere, di benessere. Superate le prime difficoltà, il bambino è pronto a rivolgere la sua attenzione ad altri interessi”.

Ti è piaciuto questo estratto? Dai un’occhiata al libro: Ti cuocio, ti mangio e poi ti faccio morire, di Masal Pas Bagdadi

12 case, tanti pianeti affronta un tema importante: l’affidamento. Lo fa attraverso i disegni di Margherita Braga e le storie di alcuni piccoli amici che vanno incontro, proprio come accade ai bambini, a diversi cambiamenti.

Non tutti siamo uguali, qual è allora il segreto per affidarsi? Forse si tratta solo di imparare a guardare con nuovi occhi o con quelli di un camaleonte e allora una o due case possano sembrare anche poche e quella dell’affidamento può diventare un’esperienza bellissima.

Trattate in tutta la loro complessità queste storie raccontano gli aspetti positivi e negativi legati al cambiar casa e al conoscere una nuova famiglia.

Con una cura e un’attenzione particolare Agnese Bizzarri e Margherita Braga confezionano un delizioso libricino in grado di far riflettere grandi e piccini.

Leggine un estratto…

“Sono Ibic, e vivo in 12 case.

“Cosa? 12 case!!! Ma come è possibile? Chi porta la spesa? Ma in tutte ci sono le scale? Ma per cambiarti la canottiera fai 12 valigie? E i quaderni di scuola li tieni in tutte le case?”

Ora cerco di chiarirti meglio. Qui nello spazio tutto è tanto: il cielo, le stelle, le nebulose, i pianeti, i buchi neri, gli amici, i genitori, le case…

Appunto, torniamo alle case. Vediamo. Sono 12:”

“nella prima vivono i miei genitori, quelli del primo pianeta,

nella seconda casa vivono i miei genitori, quelli del secondo pianeta,

nella terza gli amici del primo pianeta,

nella quarta gli amici degli amici del primo pianeta,

nella quinta gli amici degli amici del secondo pianeta,

nella sesta i nonni del primo pianeta,

nella settima i nonni del secondo pianeta,

nell’ottava gli zii del primo pianeta,

nella nona gli zii del secondo pianeta,

nella decima i cugini del primo pianeta,

nell’undicesima i cugini del secondo pianeta,

nella dodicesima la tata del primo pianeta.

Si può dire che non mi sono mai annoiato.

Scusa, ti ho interrotto. Mi stavi dicendo che tra poco avrai due case, che è complicato quando porti un giocattolo nella prima casa e magari nella seconda hai scordato il quaderno di matematica.

Due sole case? Mi spiace moltissimo! Troppo poche. Se te ne servono altre, dieci le metto io. Di più non posso.”

Ti è piaciuto l’estratto? Scopri il libro: 12 case, tante pianeti, di Agnese Bizzarri

«Liz Prince, maschiaccio, anni 4.

Atteggiamento generale: felice come una pasqua a meno che non debba indossare una gonna».

Così inizia la graphic novel Maschiaccio di Liz Prince, nella quale l’autrice attraverso un suo fumettistico alter ego di 31 anni rilegge con fare aneddotico alcuni momenti della sua vita.

Che significa se a una bambina non piacciono i vestiti, il rosa o giocare con le bambole insieme alle amichette? È automaticamente un maschiaccio?

Con un’ironia tagliente Liz Prince attraverso il suo fumetto ci costringe a riflettere su come “banali” momenti quotidiani possano reiterare le costrizioni di genere e di come del genere si possano involontariamente far propri gli stereotipi.

Leggine un estratto…

Ti è piaciuto questo estratto? Scopri il libro: Maschiaccio. Un’autobiografia a fumetti, di Liz Prince

Fascino. Tradimento. Guerra. “Una guerra per una donna!”. Sono questi i primi pensieri che suscita Elena di Sparta quando il suo Mito viene evocato.

Lei è la donna dalla bellezza “imperdonabile”, desiderata (e temuta) dagli uomini, disprezzata dalle donne quando, “vestali del patriarcato” la additano come causa del Conflitto e strumento di perdizione, in quel gioco di specchi che strategicamente devia l’attenzione dai soggetti all’oggetto del desiderio.

Così, ripercorrendo la Sua storia con uno sguardo rinnovato emergono altre verità, temi antichissimi e urgenti nel nostro presente. L’uso e abuso del corpo delle donne, la fabbrica della propaganda bellica, la bellezza da possedere a tutti i costi o asservire al Potere come strumento di seduzione.

C’è un’ Elena-Lolita rapita da Teseo che vuole “conoscerla tutta”, a soli dodici anni… In quegli istanti sento ancora la mascella di Teseo costringere la mia, il cigolio del carro in fuga lungo strade di polvere, il letto in cui il mio cuore corse per la prima volta incontro all’ombra.

C’è un’’Elena assediata chiusa nella rocca, non così diversa da Briseide, la ragazza su cui si scatena la contesa tra Achille e Agamennone, o dalle Troiane che saranno deportate dai vincitori. Donne ridotte ad essere «il premio più ambito, che suggella lo status nella gerarchia dei guerrieri, belle da esibire, esaltanti da possedere, con quei corpi da espugnare come fossero città. Così il sesso diviene un’espansione del potere e della guerra.»

C’è un’Elena che “merita” di essere molestata perché in fondo le piace: Dimmi, presa la giovane [Elena], non ve la siete ripassata a turno, visto che a lei piace avere tanti amanti? dicono a Odisseo i Satiri che, nel Ciclope di Euripide, sono al servizio di Polifemo nel suo antro, «mettendo in scena la fantasia punitiva e dominatrice del branco verso la donna accusata d’essere di facili costumi. Di essersela cercata».

Afrodite può portare molti doni o trasformarsi in una presenza oscura, quando la donna è costretta a “offrire” l’accesso al proprio corpo. Accade nel III libro dell’Iliade, dove la presunta femme fatale portatrice di guerra è, o almeno è anche, una donna costretta a concedersi a Paride da una “dea maîtresse” che minaccia di punirla; accade alle donne costrette a vendersi in quello stupro a pagamento che, per la violenza ad esso connaturata, smentisce la definizione di sex workers.

Eppure, nelle pieghe del Mito esiste un’altra Elena, una donna “divina” e potente, in grado di rigenerarsi e proteggere, creatura legata alle forze originarie della Vita e a quel tempio d’alberi che è la Natura. È questo il momento di richiamarla, questa Elena in esilio da troppo tempo e viva dentro ognuna, dentro ognuno di noi. È tempo, finalmente, di “guardarla”.

«Come un uovo si dischiude il mio ventre gravido di nuove parole… “contemplazione, dignità, amore”.

Ascoltate, come un vento, la mia voce. Sono luna, albero, sorgente.

Deponete al suolo le armi. Ascoltate. Li sentite i battiti?

È la Vita che rinasce.»

Leggine un estratto…

“Giovane donna E l’hai più vista?

Donna Chi?

Giovane donna Elena.

Donna Da molto tempo nessuno la vede più. Scomparsa. Si dice persino che non sia mai esistita.

Giovane donna La amavano tutti.

Donna Amavano?

Giovane donna Ognuno di loro l’avrebbe desiderata per sé, così andarono a prendersela.

Donna Povera Elena, non la invidio.

Giovane donna E perché mai? La bellezza è un dono, la tratti come fosse una malattia!

Donna Furono tutti fin troppo pronti ad impugnare lance e scudi per lei, contro di lei.

Giovane donna Qualcuno ti ha mai detto come era fatta?

Donna Nessuno lo sa, perché nessuno l’ha mai guardata: bisognava adorarla come una dea o possederla come una femmina.

Credi ancora che la amassero?

Giovane donna Fino ad esserne terrorizzati…

…Lei appare sempre con un fruscio di vesti leggere e una luminescenza che irretisce.

Gli occhi le si posano addosso, rapiti. Allora, il tempo si ferma sull’orlo dell’abisso e sbiadisce la memoria di ciò che era stato – tangibile, reale – fino a un istante prima.

È la donna dalla bellezza insostenibile, eppure non è mai descritta.

Non sappiamo se i suoi capelli siano lisci come la seta o indomabili e crespi, del colore del grano o scuri come la notte.

Ditemi, ha qualcosa che la rende unica, qualche amabile imperfezione? Un neo sul labbro, una lieve fessura tra i denti? Come cammina Elena? Ama muovere le mani al ritmo delle sue parole? Nessuno lo sa.

Di Elena non si sa niente. Crediamo di conoscerla ma non l’abbiamo mai guardata. È questo il suo paradosso, o forse l’indizio che ci lascia, agli albori di un viaggio nel suo mondo misterioso.

Di lei si conosce, però, l’effetto che ha sugli altri.

Incantamento. L’indicibile desiderio di possederla per sempre. Il piacere frammisto a un terribile senso di libertà. La paura, anche.

Lei è la grande disvelatrice, lo specchio dei desideri, ma gli esseri umani non sono sempre all’altezza della verità. Come muri mal costruiti, si sfarinano al suo incedere gli intonaci dei vincoli prestabiliti, delle convenzioni sociali, delle apparenze.

Bisogna tenerla lontana. Così, sulle mura di Troia i vecchi la guardano e parlano stridendo come cicale sugli alberi, con voce sottile: “Somiglia alle immortali terribilmente”, dicono. “E se è così bella è meglio che se ne vada”.

Ti è piaciuto questo libro? Lo trovi qui: “A proposito di Elena” di Giuseppina Norcia

“Dimenticate ciò che pensate di sapere sul femminismo nero, l’antirazzismo e la liberazione animale. Venite a intraprendere il viaggio insieme a queste due sorelle rivoluzionarie per cambiare il futuro del femminismo, della giustizia razziale, dell’etica e del veganismo”.

Cit. A. Breeze Harper

Nato dal lavoro sul web di due sorelle, “Afro-ismo” è un libro che mette a tema e intreccia animalità, animalizzazione, razzismo e supremazia bianca.

Le autrici, Aph e Syl Ko, mescolano gli elementi provenienti dalla cultura pop come i video, i blog e i social network e i concetti degli animal studies, degli studi critici sulla razza, sui neri e sul femminismo con l’intento di mostrare come sia necessario decostruire la relazione che gli umani impostano con gli animali e di come ciò sia un passo fondamentale per iniziare a mettere in discussione tutto ciò che crediamo dato e immaginare nuove vie.

Leggine un estratto…

“Avete mai incontrato qualcuno che mangia carne e vi bombarda

con innumerevoli domande basate su situazioni improbabili

solo per aver messo in discussione le sue abitudini alimentari?

Questa persona solitamente afferma: “Ma cosa faremmo

di tutti gli animali negli allevamenti se questi ultimi

non esistessero più? Dovremmo liberarli tutti in una volta?

Non sarebbe un problema?”. Oppure, avete mai parlato con

qualcuno della fine del sistema carcerario, e questa persona a

un certo punto dice: “Se dovessimo chiudere le prigioni, che

dovremmo fare con tutti i prigionieri, lasciarli semplicemente

uscire?”. Benché queste domande siano frustranti e a volte

prevedibili, mostrano fino a che punto le persone siano colonizzate

dal sistema vigente, tanto da non riuscire nemmeno a

immaginare nuove possibilità. Non sono in grado di figurarsi

un sistema diverso da quello che è stato loro imposto.

Trovarsi in un contesto nuovo e caotico fa parte dell’attivismo,

ed è ciò che ci permette di varcare la soglia di un territorio

concettuale inedito. Quando si abbandonano le più banali

convinzioni, può succedere di non sapere esattamente cosa

fare, ed è questa la situazione in cui dovrebbero trovarsi

molti più attivisti. La confusione è di solito un sintomo della

decolonizzazione del sé dal sistema vigente. Le risposte non ti

vengono semplicemente offerte, dal momento che d’ora in poi

sei costretto a pensare in maniera critica. Devi creare nuovi

schemi e immaginare nuovi modi di interagire con le persone

e di fare le cose. Spesso le persone colonizzate dal sistema contemporaneo

pongono le domande in modo paternalistico,

perché non vogliono che i cambiamenti avvengano, dal momento

che la maggior parte delle persone vive all’interno della

propria comfort zone. Il cambiamento è una minaccia.

Ricordo che una volta dissi a un professore sessista della

mia università che ero femminista. Avevamo appena terminato

una riunione e stavamo uscendo dall’edificio. Mentre camminavamo

verso l’uscita, mi chiese: “So che sei femminista e

non voglio offenderti, posso aprirti la porta? Consenti agli

uomini che ti aprano la porta o ti offendi?”.

Ovviamente, me lo stava chiedendo in tono paternalistico

per deridere le mie convinzioni politiche. Tuttavia, le sue domande

mi hanno fatto capire come fosse lui quello ansioso,

perché non voleva affrontare la sua confusione sulle interazioni

di genere. Era lui a essere ansioso e a non saper cosa fare

quando si trattava di aprire la porta, non io. Del resto, sono

certa che da quando le donne hanno conquistato maggiori diritti

negli Stati Uniti, gli uomini condizionati a considerarci

degli esseri sciocchi hanno reagito negativamente, sottolineando

quanto fossero confusi. Devo pagare la cena? Comprare

fiori? Aprire la porta?

Credo che la confusione sia positiva.

Il discorso sulla cavalleria, con la gente che continua a

chiedere se “la cavalleria è morta” o se dovrebbe tornare di

moda, non riappare per caso: è il contraccolpo all’avanzata

femminista. La mia generazione, quella dei cosiddetti millennial,

prova particolare nostalgia per la galanteria perché evidentemente

era “molto più facile allora”. Era più facile vivere

in un periodo in cui tali comportamenti potevano essere espliciti,

perché non dovevi metterli in discussione: la società ti diceva

cosa fare, come vestirti, come comportarti, e se seguivi il

copione ricevevi la ricompensa.

Molti uomini sciovinisti, aggrappati alle norme di genere

del passato, quando incontrano le donne danno al femminismo

la colpa di aver contribuito alla loro confusione. Sono

convinti che le interazioni di genere siano molto più stressanti

di prima. Tuttavia, non sapere come parlare o come comportarsi

con le donne è qualcosa di prezioso. Significa che non si

guarda più alle donne dal punto di vista univoco che ci vuole

tutte facilmente impressionate da esibizioni di finto rispetto

(aprirle la porta, ma al contempo non prendere sul serio ciò

che dice). Confusione significa che si è entrati in un nuovo

territorio e quel che bisogna fare è pensare. Non sapere cosa

fare perché i tuoi riferimenti stanno cambiando funge da catalizzatore:

dà vita a momenti in cui il tuo sé colonizzato si trova

a confrontarsi, o scontrarsi, con il tuo sé “decolonizzante”.

L’unico modo in cui possiamo ripartire da zero è darci la

possibilità di essere confusi. Gli spazi dell’attivismo sono in

fermento proprio perché le persone non vogliono accogliere

questa confusione necessaria. È divertente buttare lì la parola

“intersezionalità”, ma le persone in realtà hanno paura di creare

connessioni tra i diversi movimenti, perché ciò implicherebbe

creare nuovi schemi per il proprio attivismo. Ed è difficile,

specialmente se l’attivismo che pratichi è diventato la tua

identità.

L’attivismo è fatto quasi sempre di mantra e copioni già

scritti, non incoraggia il pensiero critico o le domande. In

realtà mi sono accorta che, quando ci impegniamo con altre

persone nell’attivismo, spesso si creano situazioni piuttosto

violente, perché riproducono gli stessi problemi contro i quali

si sta lottando. Persino i movimenti di giustizia sociale che si

aggrappano dogmaticamente all’intersezionalità sono spazi relativamente

acritici in cui le persone cercano una struttura da

seguire, non una struttura utile alla riflessione critica. Quando

pensi criticamente, non ti aggrappi necessariamente a un modello

o a un modo specifico di vedere il mondo: cambi continuamente

le prospettive, le dislochi.

Come ho scritto nel terzo capitolo, i vegan bianchi hanno

attaccato il mio articolo sui 100 Vegani Neri perché ritenevano

che spostare l’attenzione sulla razza e sull’animalità nell’ambito

dei diritti animali avrebbe distratto le persone dall’aiutare

“gli animali”. Sebbene molte persone fossero arrabbiate,

alcune sembravano davvero spaventate dal fatto che il

loro movimento stesse cambiando, al punto da affermare che

chi parla di razza e animalità (come me) appartiene a una “setta”

(non sto scherzando). No, non faccio parte di una setta. In

effetti, se non si riesce a interpretare le mie azioni o teorie come

qualcosa di diverso da un culto, allora forse si fa effettivamente

parte di un gruppo con una visione del mondo rigida.

Dato che esiste uno schema già consolidato su come impegnarsi

nell’attivismo per i diritti degli animali, alcune persone

si spaventano quando vedono messe in pratica modalità differenti.

Sono terrorizzate dai tentativi, compiuti da alcuni attivisti,

di mostrare come lo specismo si colleghi al razzismo e al

sessismo, perché “solitamente” non si fa così. Ho incontrato la

stessa ansia nei movimenti antirazzisti tradizionali. Quando

sollevo le questioni relative ad animalità e razza, spesso mi

trovo di fronte una resistenza immediata da parte di gente nera

che non crede che lo specismo abbia qualcosa a che fare con

il razzismo. In effetti, vengo umiliata sia negli spazi fisici sia in

quelli virtuali che hanno già un modo specifico di condurre

l’attivismo antirazzista, in quanto i modi di pensare che li caratterizzano

non sono progettati per interpretare la teoria che

politicizza l’animalità e la supremazia bianca.

Comprendo intimamente quanto possa essere spaventoso

trovarsi esposti a una teoria che trasforma radicalmente il tuo

attivismo. Di recente, mentre mi stavo preparando per una

presentazione e avevo quasi completato gli appunti, mi è capitato

di leggere alcuni articoli di Tommy Curry, docente di filosofia

africana, che sfidano il modo in cui le persone parlano e teorizzano gli uomini di colore e la violenza razziale.

Curry afferma che gli uomini di colore non sperimentano soltanto il

razzismo, ma simultaneamente anche una forma di razzismo

sessuale, considerato che sono regolarmente molestati sessualmente

e violentati dagli agenti di polizia (cosa che i media

mainstream tendono a non menzionare nelle proprie analisi

del razzismo e della violenza della polizia) e sono sottoposti a

traumi sessuali dai tempi della schiavitù. Curry sottolinea in

maniera brillante che, quando inquadriamo la violenza di genere

come un fenomeno che ruota attorno alle donne (in particolare

alle donne bianche), cancelliamo il modo in cui le

donne bianche hanno storicamente aggredito gli uomini di

colore e continuano a commettere violenza sessuale sui corpi

degli uomini neri. Questi articoli hanno frantumato le strutture

intersezionali che avevo usato nel mio attivismo, e ricordo

di essere andata nel panico: ero d’accordo con l’autore e,

proprio per questo, ritenevo che tutta la mia presentazione

non fosse valida perché mi rendevo conto delle mie innumerevoli

lacune concettuali. Tuttavia, ho integrato le sue teorie

perché ero desiderosa di rendere note queste idee provocatorie

e rivoluzionarie a chi mi avrebbe ascoltato.

Sfortunatamente, molti attivisti non permettono che le

teorie e le pratiche a loro care vengano alterate in maniera così

radicale. Alcuni preferirebbero rimanere in un sistema oppressivo

pur di conservare una qualche parvenza di potere, piuttosto

che affrontare nuove idee e nuove voci che destabilizzano

il loro bisogno di controllo.

Nel marzo 2015 sono stata a una conferenza di Angela

Davis nel corso di un ciclo di studi sulle donne. La parte del

suo incredibile discorso in cui mi sono maggiormente ritrovata

è stata l’analisi di come gli attivisti spesso riproducano comportamenti

oppressivi, non permettendo a sé stessi di cambiare

i propri punti di vista. In sostanza, Davis affermava che tutti

noi usiamo schemi nel nostro attivismo. Quando qualcuno

ci offre nuove informazioni capaci di turbare le nostre strutture,

molti di noi si aggrappano ancora più convintamente ai

propri schemi e punti di vista, perché abbiamo paura di cambiare.

Apparentemente non c’è niente di peggio per un attivista

che essere introdotto a una nuova prospettiva o una nuova

teoria capace di sfidare il modo in cui ha fatto le cose fino a

quel momento. Piuttosto che agire come se quella prospettiva

non esistesse, Davis ha suggerito di immergervisi e permetterci

di confrontarci con essa. Il riflesso di girarci dall’altra parte,